大学入試生物。代謝の頻出実験「ツンベルク管」を使った呼吸の実験について詳しくみていきましょう。基質であるコハク酸が酵素のはたらきでどのように変化するのか一連の流れを覚えましょう。

ツンベルク管の実験

ツンベルク管とは、大きな主室と副室を備えた試験管のようなもので、2つの液体などを混ぜるときに使う実験器具です。このツンベルク管を使って脱水素酵素の実験を行います。

- 脱水素酵素を含んだニワトリの筋肉などをすりつぶし、ろ過したものを酵素液としてツンベルク管の主室に入れる。

- 基質となるコハク酸を含むコハク酸ナトリウム溶液と、青色のメチレンブルーを副室にいれる。

- 真空ポンプやアスピレーターでツンベルク管内の空気を抜く。

- 副室を回し、空気を抜く穴をふさぎ副室の液体と主室の液体を混合させる。

- 青色のメチレンブルーが次第に無色の還元型メチレンブルーに変化する。

- 副室を回し、空気を入れる穴をあけてツンベルク管内に空気を入れると、無色の還元型メチレンブルーが酸化されて、青色のメチレンブルーに戻る。

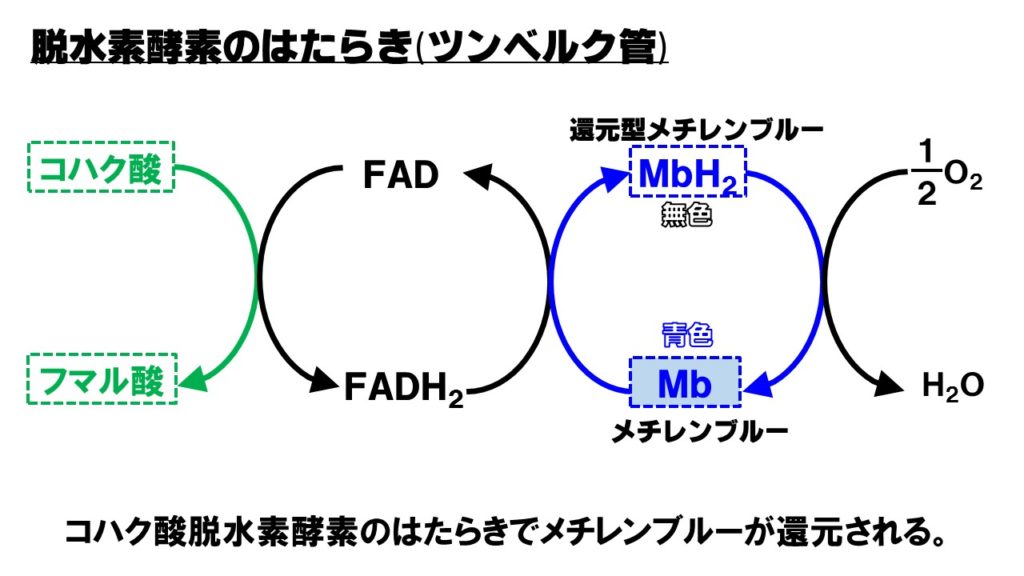

コハク酸脱水素酵素のはたらきで、コハク酸から水素が奪われます。奪われた水素はFADに渡されFADH2になります。FADH2の水素がメチレンブルー(Mb)と結合し還元型メチレンブルー(MbH2)になり青色から無色に色が変わるのです。

ツンベルク管に空気を送ってあげると、還元型メチレンブルーが酸化され、青色のメチレンブルーにもどります。このとき水素が還元されて水が生じます。

ツンベルク管から空気に抜く理由

実験で初めにツンベルク管の空気を抜くのは、還元型メチレンブルーが空気中の酸素と反応しすぐに(酸化型)メチレンブルーに戻ってしまい無色に変化しなくなってしまうからです。

コメント