高校生物基礎で学習するT₂ファージが大腸菌に感染する実験です。この実験で、遺伝子の本体がDNAであることがわかりました。今日は、ハーシーとチェイスによって行われたこの実験を詳しく見ていきましょう。

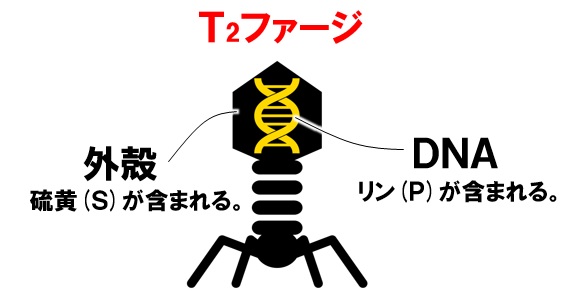

T₂ファージ

細菌に感染するウイルスの総称をファージ(バクテリオファージ)といいます。ファージのつくりには、タンパク質でできた外殻と、内部にある2本差DNAがあり、単純なつくりとなっています。

中でも大腸菌に感染するファージをT₂ファージといい、ハーシーとチェイスの実験で用いられました。

ここで覚えておきたいのが、ファージの外殻がタンパク質でできているので、硫黄(S)を含んでいるということと、その内部にあるDNAはリン(S)を含んでいるということです。後で紹介するハーシーとチェイスの実験で重要になります。

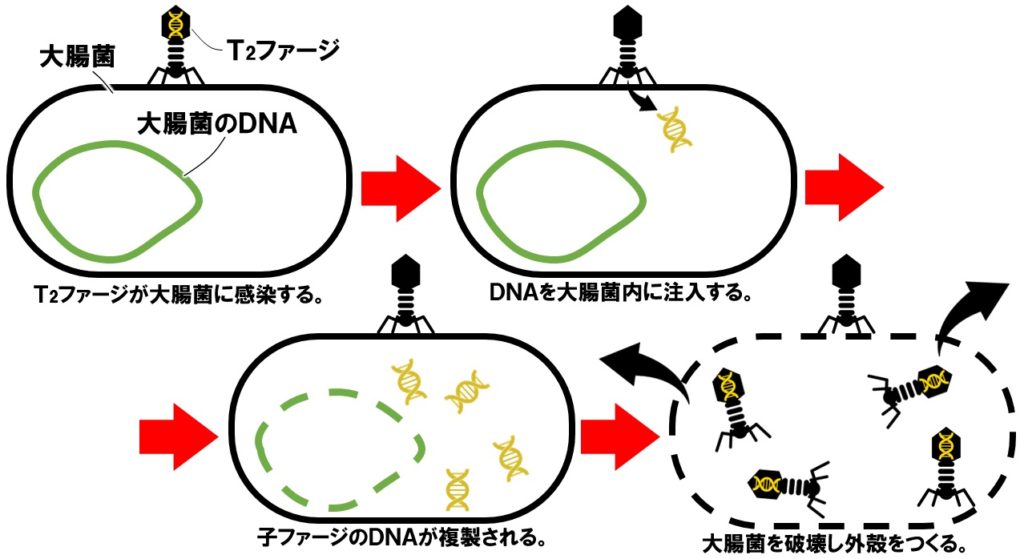

T₂ファージが大腸菌に感染

遺伝子の本体がDNAであることが、ハーシーとチェイスの実験でわかりますが、まずはT₂ファージがどのように大腸菌に感染し、増殖していくのかを説明します。下の図を見てください。

このような仕組みで、子ファージが増殖していくのですね。大腸菌にとっては何とも恐ろしいですね。

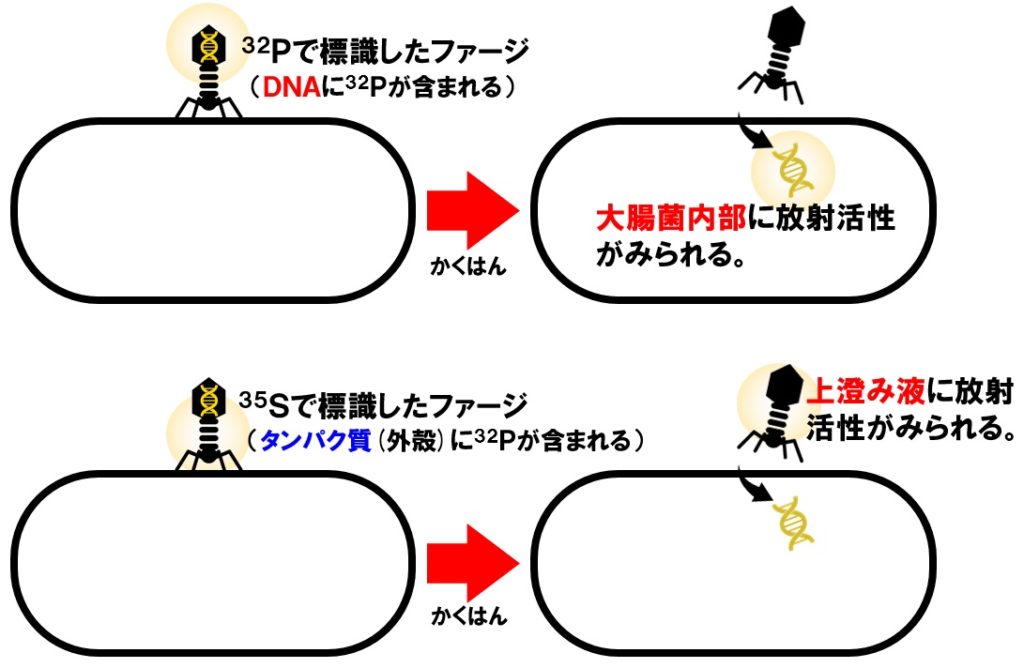

ハーシーとチェイスの実験

1952年にアルフレッド・ハーシーとマーサ・チェイスによって行われた実験で、遺伝子の本体がDNAであるということを裏付けた実験です。のちにノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

実験の概要は次の通りです。

実験から判ること

沈殿内から32Pの放射活性が見られたことから、32Pで標識されたファージのDNAが大腸菌内に注入されたことがわかります。また。上澄み液から35Sの放射活性が見られたことから、35Sで標識されたファージのタンパク質(外殻)は、大腸菌内に入らないことがわかりました。

また、32Pで標識されたファージを用いたほうからは、子ファージにも放射活性が見られるものが出てきました。

これから、ファージは大腸菌に感染するとDNAを大腸菌内に注入し、そのDNAから子ファージが増殖していることが分かったのです。つまり、遺伝子の本体がタンパク質ではなくDNAであることが分かったのです。

実験の結果だけを覚えるのではなく、実験の目的もしっかりとつかむようにしてください。

T₂ファージの実験に関する練習問題

T₂ファージは、大腸菌に感染するウイルスで、DNA(デオキシリボ核酸)とタンパク質でできている。T₂ファージと大腸菌を用いて次の実験1、実験2を行った。

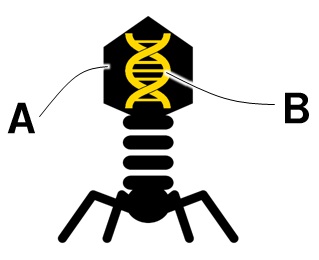

(1)実験1中の下線部アについて、右の図はT₂ファージのつくりを簡単に表したものである。図中のAとBを構成する物質はそれぞれ何か。

(1)実験1中の下線部アについて、右の図はT₂ファージのつくりを簡単に表したものである。図中のAとBを構成する物質はそれぞれ何か。

(2)実験1中の下線部イから、大腸菌の内部に入ったのは、DNAとタンパク質のどちらだと考えられるか。

(3)この実験から、遺伝子の本体は何であったと推測されるか。

(4)実験1・実験2の結果に関連する考察として適当なものを、次の中から2つ選び、番号で答えよ。

①T₂ファージのDNAとタンパク質はしっかりと固定されていて離れることはない。

②T₂ファージのDNAは、大腸菌の表面で増える。

③T₂ファージのDNAは、感染後5分以内に大腸菌内に入る。

④T₂ファージのタンパク質は、大腸菌の中で作られる。

⑤T₂ファージのタンパク質は、感染後5分以内に大腸菌内に入る。

⑥実験2で得られた上澄み液をそのまま培養すると、さらにT₂ファージが増え続ける。

(5)この実験を行って、T₂ファージの増殖過程を解明した学者を2人答えよ。

T₂ファージの実験に関する練習問題 解答・解説

(1)A:タンパク質 B:DNA

T₂ファージの外側の殻である外殻は、主にタンパク質でできており、外殻に包まれたものがDNAになる。タンパク質には硫黄S、DNAにはリンPが含まれている。

(2)DNA

実験1で撹拌・遠心分離して大腸菌を沈殿させ、沈殿の中の放射活性を調べると、DNAにふくまれる³²Pが検出され、タンパク質に含まれる³⁵Sが検出されなかったことから、大腸菌内にT₂ファージのDNAが入っていることがわかる。

(3)DNA

大腸菌内にT₂ファージのDNAが入り、増殖していることから、DNAが遺伝情報を含んでいることがわかる。

(4)③、④

T₂ファージを培養液中の大腸菌に感染させ、5分後に撹拌・遠心分離して大腸菌を沈殿させているにもかかわらず、沈殿内の大腸菌に³²Pが検出されていることから、T₂ファージのDNAは、感染後5分以内に大腸菌内に入ることがわかる。よって③は正解。

T₂ファージを培養液中の大腸菌に感染させ、撹拌・遠心分離して大腸菌を沈殿させ、大腸菌の放射活性を知らべると³²Pは検出されているが³⁵Sは検出されていない。つまり、もともとのT₂ファージのタンパク質は大腸菌内に入っていないことがわかる。ということは、子ファージは、大腸菌のタンパク質を使って自らのタンパク質をつくっていることがわかる。

(5)ハーシー、チェイス

1952年にアルフレッド・ハーシーとマーサ・チェイスは、T₂ファージの実験を行い、遺伝子の本体がDNAであるということ証明しました。のちにノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

コメント