【高校地理】ヨーロッパの農業についてまとめています。イギリスでは18世紀になると、大地主が共有地や中小地主の土地を併合し、それを資本家が借りて企業的大規模農牧業を営むようになります。それでは、【高校地理】ヨーロッパの農業です。

ヨーロッパの農業まとめ

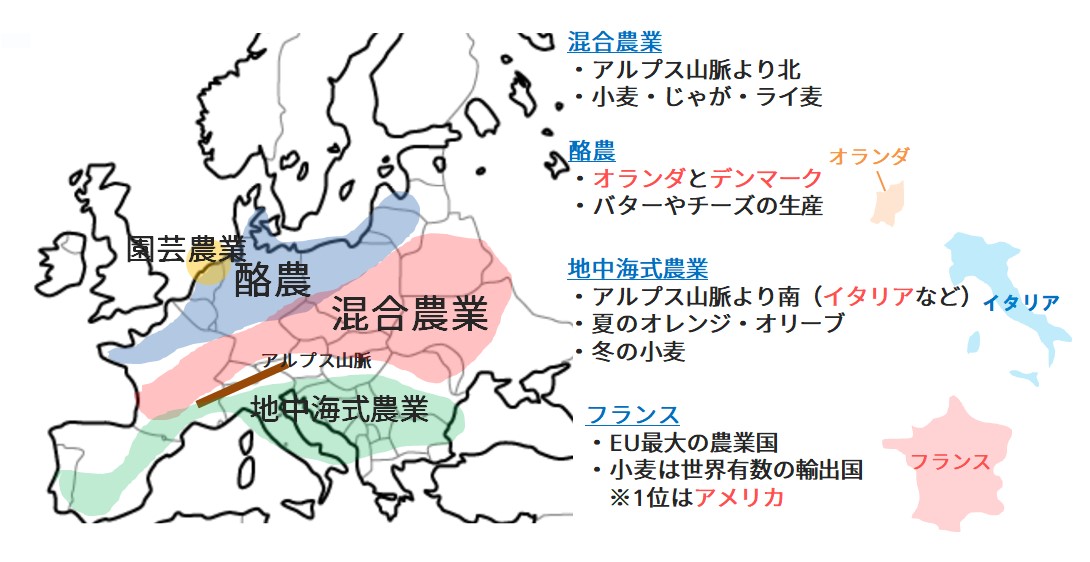

| 種類 | 混合農業 | 酪農 | 地中海式農業 |

|---|---|---|---|

| 国・地域 | アルプス山脈より北 | デンマーク、オランダ | アルプス山脈より南(イタリアなど) |

| 内容 | 穀物・飼料作物の栽培と家畜の飼育を組み合わせた農業 | 乳牛を飼育 | 夏の乾燥に強い作物をつくる農業 |

| 農作物など | ライ麦、小麦、じゃがいも | バターやチーズを生産 | ぶどう、オリーブ。冬は小麦 |

- フランス…EU最大の農業国。小麦の生産量・輸出量は世界有数(どちらも5位)。

- オランダ…園芸農業が盛んで、酪農によりチーズなどを生産。

- イタリア…地中海式農業は、ぶどう、オリーブは世界有数の生産。

ヨーロッパの農業革命

農業機械の普及や技術の発展にともない労働生産性も向上し、少ない農民で多量の収穫を上げ、自給的農業から商業的農業に変わってきた。さらに交通機関の発達とともに植民地から安価な農産物が大量に輸入されると、ヨーロッパの農業は大規模化するか、穀作などの耕種農業・肥育牧畜業・酪農に、また内耕地を拡大した園芸農業や養豚業・養鶏業などに特化していった。これら全体的な変化を農業革命と呼んでいる。

- 商業的穀物農業…大規模で小麦栽培に特化した農業形態であり、肥沃な土壌と結びつくことが多い。

- 企業的放牧…ブラジルやオーストラリア北東岸などが該当。

農業革命がとくに進んだイギリスや北フランスでは、150~300haに及ぶ大農場経営の借地農が、大型機械を用い、肥料を大量に投下して、小麦・大麦・トウモロコシなどを栽培して、高い労働生産性を上げている。旧来の農村は人口の流出によって、廃村となるか、非農業の都市住民の二次的家屋が多い。

さまざまな農業地域と気候

農業革命の中核地域は北西ヨーロッパで、西岸海洋性気候と大陸性気候がせめぎあっている。アイルランドやイギリス・フランスの西部・オランダ・デンマークは典型的な冷夏暖冬の西岸海洋性気候で、北大西洋海流に暖められた低気圧が接近して 通年降雨もあり、穀作には適さないが、牧草がよく育ち酪農に最適である。

- イギリス…商業的混合農業と酪農が中心。

- フランス…自作農中心で西欧最大の農業国。

- オランダ…ポルダ ー(干拓地)で酪農・園芸農業。

- アルプス山脈…酪農および移牧がさかん。

- イタリア・スペイン…地中海式農業が中心。

都市近郊では生乳、遠い地方ではチーズやバター生産に特化し、カマンベールのような村の名に由来する有名な銘柄チーズも多い。農家の多くは家族経営であるが、デンマークなどが自作農であるのに対して、フランス西部やアイルランドでは零細な小作農が多く、地域的に土地所有の差がみられる。ワイン同様に、原産地名が国名、地方名、村名と狭くなるほど品質管理が容易であるため、よりブランド価値が高く評価される。

企業的大農場

近年、大地主から狭い農地を借りる小作農は減少し、大規模な土地を多くの地主から借り集めた借地農が増加して、数十ヘクタールの、なかには数百ヘクタールに達する大農場が誕生している。

- 企業的大農場…農耕機械の利用によって労働生産性が高まり、安価で大量の農産物の生産が行なわれている。

内陸部の農業

内陸では、夏季に低気圧がはいって降水量も多いが、東に向かうほど冬季のシベリア高気圧の影響が強く、寒暖の差が激しくなり、大陸性気候となって、冬季の乳量が低下してハムやソーセージを生産する肥育牧畜業が中心となる。

コメント