地理歴史

地理歴史  地理歴史

地理歴史  公民

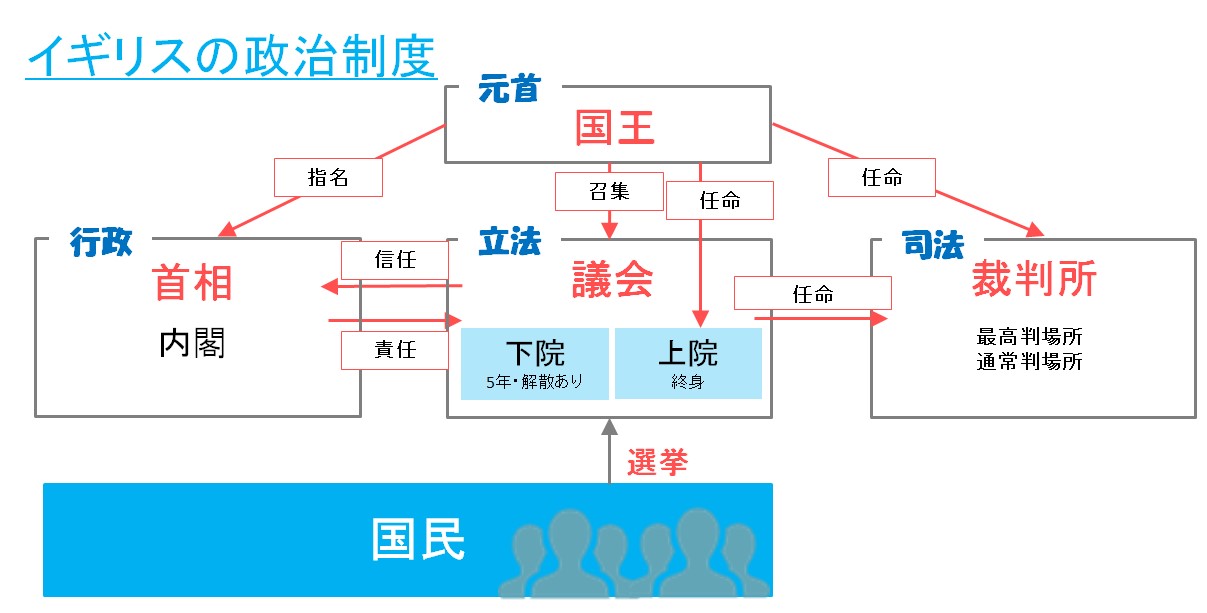

公民 高校政治「イギリスの政治制度のしくみ」

英語

英語 高校英文法「受動態の要点」

英語

英語 高校英文法「疑問代名詞・疑問副詞・間接疑問の要点」

英語

英語 高校英文法「助動詞の要点」

英語

英語 高校英文法「話法の基本パターンのまとめ」

英語

英語 【大学入試対策英文法】よく出る整序問題の練習問題

英語

英語 【高校英文法】分詞構文のポイントと練習問題

地理歴史

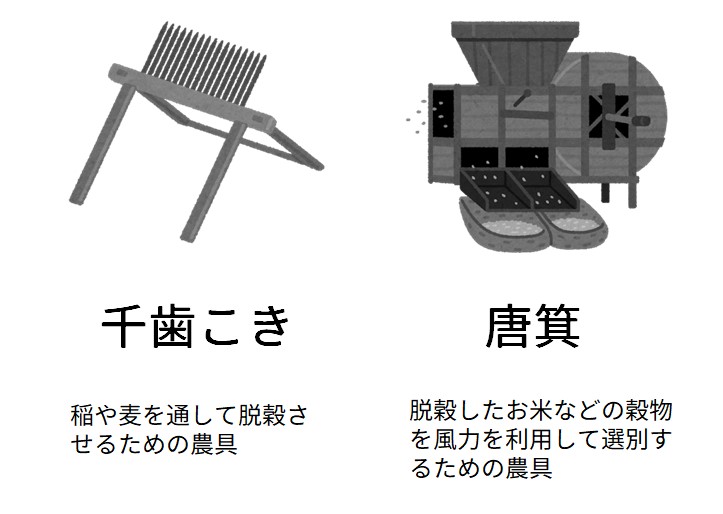

地理歴史 【高校日本史】日本の農業史のポイント

生物

生物 【生物・生物基礎】ES細胞とiPS細胞の違い

地理歴史

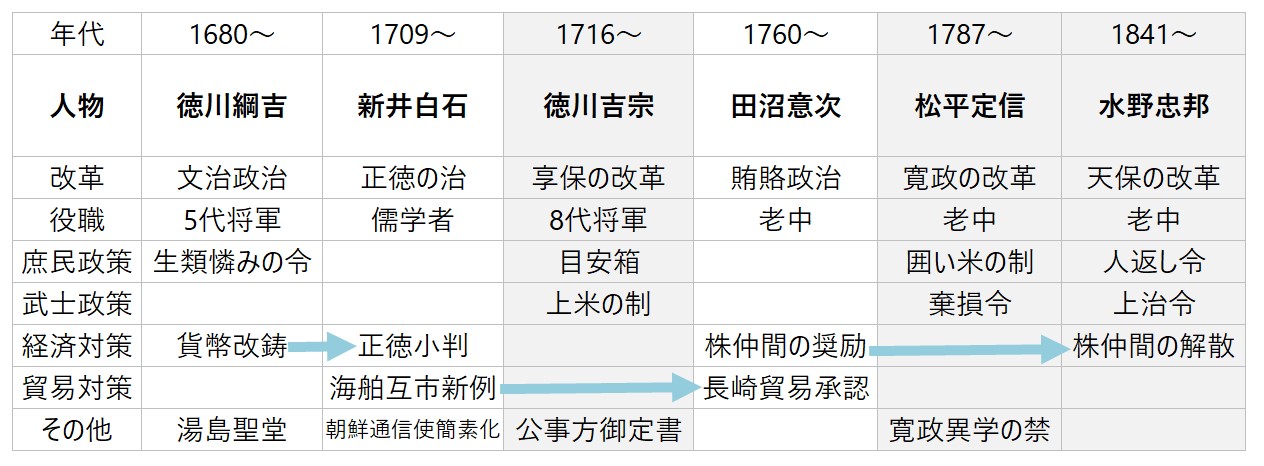

地理歴史 【高校日本史】江戸時代のポイント

地理歴史

地理歴史 【高校日本史】江戸の三大政治改革と政治史のまとめ

物理

物理 【物理基礎】ニュートンの運動の3法則

物理

物理