古代の日本の状況は、中国の正史から推測してきましたが、卑弥呼の死、壱与が女王になって以降は空白の4世紀になります。このころから大型の古墳が各地でつくられる古墳時代に突入します。ヤマト政権の出現とともにお伝えします。

ヤマト政権の出現と古墳

3世紀後半から4世紀にかけて、前方後円墳が登場します。ここから時代区分が弥生時代から古墳時代へと移ります。同時に出現するのがヤマト政権です。前方後円墳の分布範囲の中心が、今の奈良県である大和(ヤマト)で、ちょうどヤマト政権の成立ととらえられています。

ここから、飛鳥に宮都が置かれるまでの時期が古墳時代になります。この古墳時代とヤマト政権の成立は、次の2つテーマに分けて学習を進めると理解が進みます。

❷ヤマト政権の確立を教える4つの史料

前方後円墳の出現で古墳時代へ

弥生時代には、地域ごとに特徴がある墳丘墓がつくられてきました。しかし、3世紀後半から4世紀にかけて前方後円墳がヤマトから西日本各地に広がりを見せ始めます。4世紀中頃になると、東北中部まで前方後円墳が広がりを見せます。

この前方後円墳の広がりは、ヤマトにいる大王(だいおう・おおきみ)に習って、各地の豪族も前方後円墳をつくり出していることが推測できます。つまり、地方の豪族を統率する広域の政治連合体であるヤマト政権が成立していたに違いないと考えられるようになりました。

纏向遺跡と箸墓古墳

奈良県桜井市に纏向(まきむく)遺跡があります。弥生文化の終末期の遺跡で、王宮を思わせるような大型の建物群の跡や、全国各地域からの大量の土器などが発見されています。今でいう大都市のような性格をもった遺跡になります。

この纏向遺跡内に古墳時代の出現期である3世紀後半の大型の古墳があります。それが箸墓(はしはか)古墳です。出現期の古墳で、早ければ卑弥呼や壱与の時代と被るので、邪馬台国は近畿にあったのではないかという近畿説の有力な証拠にもなっています。

古墳の時代区分と移り変わり

古墳時代は、古墳のようすから次の5区分に分けられます。

- 出現期…3世紀後半、箸墓古墳などの前方後円墳の出現

- 前期…4世紀、西日本は前方後円墳、東日本は前方後方墳が多い

- 中期…5世紀、大山陵古墳などの巨大な前方後円墳

- 後期…6世紀、横穴式石室が一般化、群集墳の増加

- 終末期…7世紀、近畿の大王の八角墳

出現期~前期の古墳

前方後円墳などの古墳が出現し始めるのが3世紀後半あたりからになります。これから4世紀の中期までの古墳の特徴は次の通りです。

| 分布 | 畿内中心に丘陵地に大型古墳 |

| 形状 | 西日本:主に前方後円墳 東日本:主に前方後方墳 |

| 古墳例 | 箸墓古墳(奈良)、黒塚古墳(奈良)、椿井大塚山古墳(京都) |

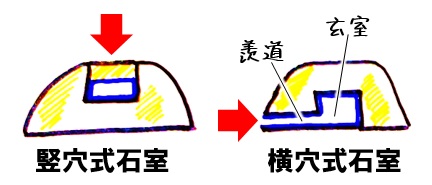

| 埋葬方法 | 主に竪穴式石室、木棺・石棺・粘土槨も多い |

| 埴輪 | 円筒埴輪、斜面に葺石(ふきいし) |

| 被葬者 | 司祭者的性格が強い |

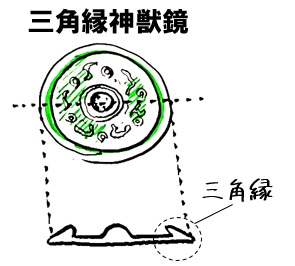

| 副葬品 | 銅鏡などの呪術的色彩が強い、三角縁神獣鏡など |

出現期、前期の古墳といえば、前で紹介した纏向遺跡内の箸墓古墳です。また、三角縁神獣鏡がまとまって出土した奈良県の黒塚古墳、京都の椿井大塚山古墳も押さえておきましょう。

中期の古墳

5世紀が中期の古墳になります。大山陵古墳などの巨大な古墳が平野部に造営されます。以下に中期古墳の特徴をまとめています。

| 分布 | 畿内から全国に波及、平野部に巨大古墳造営 |

| 形状 | 巨大な前方後円墳が全盛 |

| 古墳例 | 大山陵古墳(大阪)、誉田御廟山古墳(大阪)、造山古墳(岡山) |

| 埋葬方法 | 主に竪穴式石室 |

| 埴輪 | 葺石、円筒埴輪に加え形象埴輪が増加 |

| 被葬者 | 武人的性格が強い、倭の五王など |

| 副葬品 | 馬具・武具などの軍事的色彩が強い |

大阪府堺市の百舌鳥(もず)古墳群の中でも最大の古墳が大山陵古墳(仁徳天皇陵古墳)、大阪府羽曳野市の古市古墳群の中でも最大の古墳が誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳(応神天皇陵古墳)になります。大山陵古墳は世界最大の古墳になりますね。

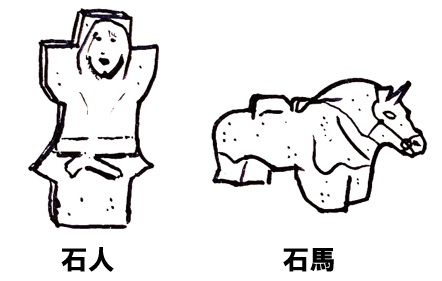

この他にも覚えておきたい中期の古墳として、岡山県の造山(つくりやま)古墳があります。全国4位の大きさです。福岡県の岩戸山古墳は筑紫国造岩井の墓だとされています。石人・石馬で有名ですね。

鉄剣・鉄刀の金石文で有名な埼玉県の稲荷山古墳、熊本県の江田船山古墳も押さえておきましょう。

後期の古墳

6世紀になると後期の古墳が登場します。このころ渡来人が日本に頻繁にやってくるようになり、古墳にも大陸文化の影響がみられるようになります。

| 分布 | 近畿地方以外は大型古墳が減少 |

| 形状 | 群集墳など小型の古墳が増加、装飾古墳が増加 |

| 古墳例 | 新沢千塚古墳群(奈良)、岩橋千塚古墳群(和歌山)、吉見百穴(埼玉) |

| 埋葬方法 | 追葬が可能な横穴式石室の増加 |

| 埴輪 | 形象埴輪、九州北部では石人・石馬 |

| 被葬者 | 支配者層だけでなく有力農民が古墳を造営 |

| 副葬品 | 葬送儀礼に伴う多量の土器が中心 |

群集墳として、奈良県の新沢(にいざわ)千塚古墳群、和歌山県の岩橋(いわせ)千塚古墳群、埼玉県の吉見百穴(よしみひゃくあな)を押さえておきましょう。

装飾古墳とは、石室内部に線刻(せんこく)や彩色の壁画が描かれた古墳です。福岡県の竹原古墳石室壁画などが有名です。

蘇我馬子の墓とされる奈良県の石舞台古墳は、横穴式石室の円墳で後期の古墳とされています。

終末期の古墳

7世紀が終末期になります。飛鳥時代と被る時期です。終末期の古墳の最大の特徴は、大王の墓として八角墳が登場したことです。大王の権力が確立したことがうかがい知れます。

地方の有力豪族は前方後円墳を造営しなくなります。そのかわり大型の方墳や円墳を造営します。方墳では千葉県の龍角寺岩屋古墳、円墳では栃木県の壬生(みぶ)車塚古墳を覚えておきましょう。

ヤマト政権がわかる4つの史料

4世紀は中国の正史が無く空白の時代となります。4世紀後半から5世紀にかけて、朝鮮半島や中国の情勢も変わり、当時の倭の状況を示す4つの史料が登場します。

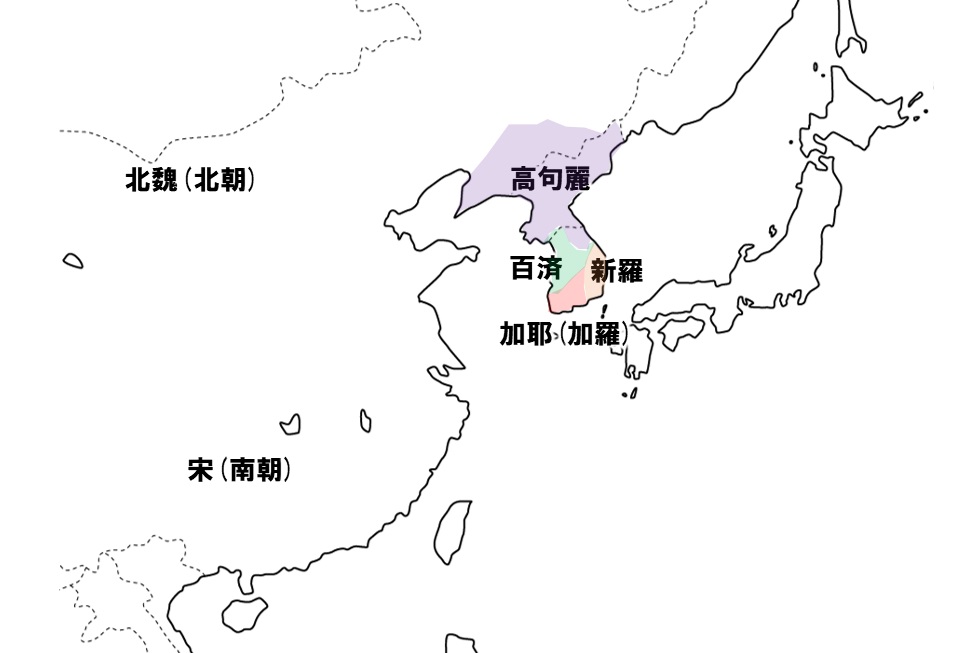

5世紀の中国・朝鮮半島の情勢

まずは、このころの中国と朝鮮半島の状況を確認しておきましょう。下の地図を見てください。

4席期後半から5世紀になると、中国は南北朝時代になります。北に北魏の北朝、南に宋(南宋)の南朝です。

朝鮮半島も国の中がすべて変わっています。楽浪郡は高句麗によって滅ぼされ、高句麗の領土が拡大しています。また、辰韓・馬韓・弁韓もすべて国が変わっています。

- 高句麗→領土拡大

- 辰韓→新羅

- 馬韓→百済

- 弁韓→加耶(加羅、任那)

ヤマト政権は、朝鮮半島の加耶に勢力を拡大し、鉄資源の供給地としています。そして、領土を拡大していた高句麗と戦うことになるのです。これを示すのが、高句麗の首都である丸都の近郊に立てられた好太王碑(広開土王碑)です。高句麗が最盛期だった広開土王の墓に、息子の長寿王が立てました。

この好太王碑は、ヤマト政権を知る大切な史料となっています。

好太王碑(広開土王碑)

百残、新羅は、旧これ属民にして由来朝貢す。而るに倭、辛卯の年を以て来りて海を渡り、百残□□□羅を破り以て臣民となす。…九年乙己亥、百残誓に違い、倭と和通す。…十四年甲辰、倭不軌にして帯方界に侵入す。…倭寇潰敗、斬殺無数なり。

百済、新羅はもともと高句麗の属民で、昔から朝貢して来ていた。ところが、391年に倭が海を渡って半島に渡ってきて、百済などを支配下に置いてしまった。…己亥の年には百済は倭と手を結び、14年に倭の軍隊は帯方まで侵入してきた。…倭の軍隊は敗北し、多くの死者が出た。

『宋書』倭国伝

南朝の宋の正史です。5世紀の倭の状況が記載されています。編さん者は沈約(しんやく)という人です。

興死して弟武立ち、自ら使持節都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事・安東代将軍・倭国王と称す。…順帝の昇明二年、使を遣はして表を上る。曰く「封国は偏遠にして、藩を外に作す。昔より祖禰躬ら甲冑を貫き山川を跋渉し、寧処に遑あらず。東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十五国。…」

安康天皇が死んで、弟の雄略天皇が位についた。雄略天皇は自分を使持節都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事・安東代将軍・倭国王と名乗った。…順帝の478年雄略天皇は使者を送ってきて上表した。そこにはこう書いてあった。私の支配する国は遠いところにあります。昔から私の先祖は自ら武装して、山や川を越え、ゆっくり休むことなく、東の方の毛人の国を55か国、西では衆夷たちの66か国、さらに海を渡って、北の方の朝鮮半島の95か国を平定しました。

倭の五王

『宋書』倭国伝には、倭の五王の中でも特に「武」雄略天皇についての記述があります。ここで、倭の五王について説明します。倭の五王とはヤマト政権の5人の天皇のことです。

- 讃(さん)…?天皇

- 珍(ちん)…?天皇

- 済(せい)…允恭(いんぎょう)天皇

- 興(こう)…安康(あんこう)天皇

- 武(ぶ)…雄略(ゆうりゃく)天皇

『日本書紀』や『古事記』のどの天皇に該当するのか、様々な推測がされていますが、済が允恭天皇、興が安康天皇、武が雄略天皇であることは確実であるとされています。

稲荷山古墳鉄剣銘と江田船山古墳鉄刀銘

残りの2つの史料は日本で出土しています。埼玉県の稲荷山古墳鉄剣銘と熊本県の江田船山古墳鉄刀銘です。先に江田船山古墳の鉄刀銘が発見され、解読不能な文字が獲加多支鹵大王だということがわかりました。

[表]辛亥の年七月中、記す。乎獲居臣、…

[裏]…世々、杖刀人の首と為り、奉事し来りて今に至る。獲加多支鹵大王の寺、斯鬼宮に在る時、吾、天下を佐治し、此の百錬の利刀を作らしめ、吾が奉事の根原を記す也。

[表]471年7月これを記す。私、オワケノオミは…

[裏]…先祖代々、大王に奉仕する杖刀職人の代表をつとめて現在に至っている。ワカタケル大王(雄略天皇)の寺が斯鬼宮(しきのみや)にあったとき、私も大王の統治を手伝った。その記念にこの百錬の刀を作成し、我が業績を文字で残すことにした。

稲荷山古墳鉄刀銘は文字が金で装飾されています。これを金象眼(きんぞうがん)といいます。

天の下治しめす獲□□□鹵大王の世…三寸の好き□刀を上まつる。

天下を治めていたワ(カタケ)ルの大王(雄略天皇)のとき、三寸の良い刀を作った。

江田船山古墳鉄刀銘は文字が銀で装飾されています。これを銀象眼(ぎんぞうがん)といいます。

ヤマト政権の勢力

この鉄剣銘と鉄刀銘が発見されたことで、九州から関東にまで武(雄略天皇)、つまりヤマト政権の勢力が及んでいたことがわかります。

古墳文化

縄文文化、弥生文化の次は古墳文化です。この時期に朝鮮半島からやってきた渡来人たちによって、高度な大陸の文化が次々と日本に伝えられます。また、仏教という宗教も日本に入ってきます。

❷仏教・儒教の伝来と神道

渡来人から漢字が伝わる

当時の日本は、大陸側の中国や朝鮮半島から文化の面でかなり遅れていました。このころから先進技術を伝える渡来人が日本へやってきます。特に漢字が日本に伝わったことは、歴史学的にみても大きな変化です。

稲荷山古墳鉄剣銘や江田船山古墳鉄刀銘、和歌山県の隅田八幡神社人物画像鏡銘などのように、漢字の音を借りて日本人の名前や地名を表記し始めます。漢字を伝えた渡来人はしっかりと覚えておきましょう。すべて応神天皇期に渡来しています。

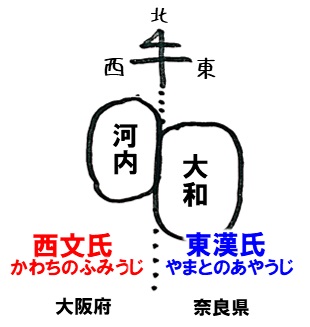

- 西文氏(かわちのふみうじ)…王仁(わに)の子孫

- 東漢氏(やまとのあやうじ)…阿知使主(あちのおみ)の子孫

- 秦氏(はたうじ)…弓月君(ゆづきのきみ)の子孫

東漢氏の祖である阿知使主は、文筆に秀でており、文書や記録の作成などを行った史部(ふひとべ)の管理を任されました。西文氏の祖である王仁は、論語10巻と書道の手本となる千字文(せんじもん)を伝えています。秦氏の祖である弓月君は、養蚕(ようさん)と機織(はたおり)の技術を伝えました。

土師器と須恵器

古墳時代の土器ですが、弥生土器から進化した土師器と、5世以降に朝鮮半島から伝わった須恵器があります。

| 土師器 | 須恵器 | |

| 色 | 赤茶色 | 青灰色 |

| 焼き方 | 600℃程度の野焼き | 登り窯で1000℃以上 |

| 使い方 | 煮炊き | 貯蔵 |

古墳時代の住居と生活

古墳時代の住居ですが、一般民衆と豪族では住居が異なります。

- 豪族…集落から離れた場所に環濠や柵をめぐらした居館(きょかん)に住んだ。

- 民衆…環濠を伴わない集落で竪穴住居や平地住居に住んだ。

縄文時代や弥生時代の民衆の住居も竪穴住居でしたが、弥生時代までは竪穴住居の中央には炉(ろ)がありましたが、古墳時代からは中央に竃(かまど)が置かれるようになります。倉庫として高床倉庫も現役です。

衣類は、形象埴輪である人物埴輪が史料になります。男性と女性の衣類は次の通りです。

- 男性…衣に袴(はかま)

- 女性…衣に裳(も)

農耕儀礼と占い・裁判

弥生時代から始まった水稲耕作に伴って起こったものとして農耕儀礼が始まります。

- 祈年(としごい)の祭(祈年祭)…春にその年の豊作を願って行う

- 新嘗(にいなめ)の祭(新嘗祭)…秋に収穫に感謝する

また、死や血、糞尿などを「穢れ(けがれ)」だとし、これを除去するために水で穢れを洗い流す「禊(みそぎ)」や、布などでふき取る「祓(はらえ)」なども始まったとされています。

占いや裁判では、神の意志を確認しようとすることも始まっています。

- 盟神探湯(くかたち)…熱湯に手を入れて火傷の具合から真偽を判断

- 太占(ふとまに)の法…鹿の骨を焼いて吉凶を占う

【問題】ヤマト政権の成立と古墳時代の確認問題

次の( )に適する語を入れよ。

(1)弥生時代の終末期~古墳時代前期の遺跡として、奈良県桜井市にある( ① )遺跡があり、古墳時代前期の最大の古墳( ② )古墳がある。

(2)出現期から前期にかけての古墳の特徴は、西日本は主に( ① )墳、東日本は主に( ② )墳の分布がみられることである。埋葬の方法は個人葬が多く( ③ )石室が多い。副葬品は三角縁神獣鏡など、( ④ )的色彩が強い。

(3)中期の古墳の特徴は、巨大な古墳が近畿地方を中心に造営されたことである。世界最大の古墳である( ① )古墳は仁徳天皇の古墳だと伝えられている。このころの古墳は、( ② )埴輪にかわって( ③ )埴輪が並べられるようになってきている。

(4)6世紀になると( ① )が日本にやってくるようになり、古墳にも大陸文化の影響がみられるようになり、追葬が可能な( ② )が増加し、九州北部では形象埴輪だけでなく( ③ )も見られるようになる。支配者層だけでなく有力農民も古墳を造営するようになるので、( ④ )など小型の古墳が爆発的に増加した。

(5)古墳時代の終末期になると、大王の墓として( ① )が造営されるようになる。地方の有力豪族は、大型の円墳や方墳を造営するようになり、円墳では栃木県の( ② )古墳が有名である。

(6)4世紀末の倭の状況を示す史料として、( ① )の好太王碑がある。この碑には、( ② )年に、倭が( ③ )を支配下に置いたことが書かれている。

(7)5世紀にヤマト政権が確立していたことを示す史料として、沈約が編さんした( ① )がある。その中には、ヤマト政権の5人の天皇である( ② )についての記載がある。特に武は( ③ )天皇を示しており、南宋に使者を送ったことがわかる。

(8)5世紀末になると、ヤマト政権の支配は九州北部から関東地方まで及んでいたことが推測されている。熊本県の( ① )古墳で見つかった鉄刀と埼玉県の( ② )古墳で見つかった鉄剣には、雄略天皇を示す( ③ )大王の漢字が刻まれている。

【解答】ヤマト政権の成立と古墳時代の確認問題

(1)弥生時代の終末期~古墳時代前期の遺跡として、奈良県桜井市にある(①纏向)遺跡があり、古墳時代前期の最大の古墳(②箸墓)古墳がある。

(2)出現期から前期にかけての古墳の特徴は、西日本は主に(①前方後円)墳、東日本は主に(②前方後方)墳の分布がみられることである。埋葬の方法は個人葬が多く(③竪穴式)石室が多い。副葬品は三角縁神獣鏡など、(④呪術)的色彩が強い。

(3)中期の古墳の特徴は、巨大な古墳が近畿地方を中心に造営されたことである。世界最大の古墳である(①大山陵古墳)古墳は仁徳天皇の古墳だと伝えられている。このころの古墳は、(②円筒)埴輪にかわって(③形象)埴輪が並べられるようになってきている。

(4)6世紀になると(①渡来人)が日本にやってくるようになり、古墳にも大陸文化の影響がみられるようになり、追葬が可能な(②横穴式石室)が増加し、九州北部では形象埴輪だけでなく岩戸山古墳に見られるような(③石人・石馬)も増加した。支配者層だけでなく有力農民も古墳を造営するようになるので、(④群集墳)など小型の古墳が爆発的に増加した。

(5)古墳時代の終末期になると、大王の墓として(①八角墳)が造営されるようになる。地方の有力豪族は、大型の円墳や方墳を造営するようになり、円墳では栃木県の(②壬生車塚古墳)古墳が有名である。

(6)4世紀末の倭の状況を示す史料として、(①高句麗)の好太王碑がある。この碑には、(②391)年に、倭が(③百済)を支配下に置いたことが書かれている。

(7)5世紀にヤマト政権が確立していたことを示す史料として、沈約が編さんした(①『宋書』倭国伝)がある。その中には、ヤマト政権の5人の天皇である(②倭の五王)についての記載がある。特に武は(③雄略)天皇を示しており、南宋に使者を送ったことがわかる。

(8)5世紀末になると、ヤマト政権の支配は九州北部から関東地方まで及んでいたことが推測されている。熊本県の(①江田船山)古墳で見つかった鉄刀と埼玉県の(②稲荷山)古墳で見つかった鉄剣には、雄略天皇を示す(③ワカタケル)大王の漢字が刻まれている。

コメント