高校生物基礎。DNAの抽出実験について学習します。実験の方法や目的を詳しく学習します。

DNAの抽出実験

身近な生物の生物の細胞から遺伝子の本体であるDNAを抽出し、その物質がDNAであることを確かめることがこの実験の目的になります。

実験で使う水溶液や薬品、操作方法のポイントとその意味、実際にどのような形でDNAが抽出されるのかしっかりとマスターします。

DNAの抽出実験に使用する生物

DNAを抽出するのですから、DNAが多く含まれる細胞が適しています。また、安価で手に入りやすいことも重要です。よく使われるのがブロッコリーの花序です。花序とはブロッコリーの先端にある小さな花の集まりで、細胞が小さくDNAの量が多いからです。バナナなども細胞が小さくDNAの量が多いのでよく使われます。

動物の場合は、魚や鶏の精巣が使われますが、DNA抽出の邪魔になるタンパク質が多いので、植物の細胞を使った方が抽出しやすいです。

DNA抽出の実験操作

次の手順でDNAの抽出を行います。

- 凍らせたブロッコリーの花序を乳鉢の中で乳棒を使い素早くすりつぶす。

- 中性洗剤と食塩水を加え、軽く混ぜる。

- 約10分静置後、ろ過する。

- ろ液に氷冷したエタノールを静かに入れDNAを抽出する。

- DNAをろ紙にとって乾燥させたあと、染色する。

※操作2の後に、細胞の中のタンパク質のはたらきを止めるために湯煎したり、DNA分解酵素のはたらきを止める酵素を入れる場合もあります。

凍らせたブロッコリーを使い素早く操作する理由

細胞内のDNA分解酵素でDNAが分解されてしまうのを防ぐために、低温条件下で操作を行います。

中性洗剤を加える理由

DNAは細胞内の核の中にあるため、細胞膜や核膜を破壊しないとDNAを取り出すことができません。中性洗剤を加えるのは、細胞膜や核膜の主成分であるリン脂質を溶かすためです。中性洗剤中の界面活性剤のはたらきで膜が破壊されます。

食塩水を加える理由

DNAは食塩水に溶けやすい性質があるからです。DNAはヒストンというタンパク質に巻き付いて折りたたまれています。食塩水を加えると、ナトリウムイオンのプラス電荷がDNAのリン酸のマイナス電荷と引き合い、反発がなくなるためです。

軽く混ぜる理由

軽くかき混ぜないと、DNAが切断されてしまうからです。

ろ過する理由

ろ過により、タンパク質などの不純物がさらに除かれてDNAが精製されるからです。

氷冷したエタノールを加える理由

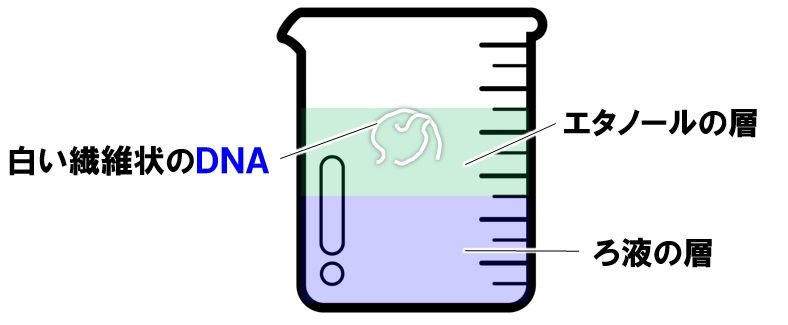

DNAはエタノールに溶けないという性質があるので、ろ液の中に溶けているDNAが白い糸状で析出するからです。次のような形で、DNAが析出します。

エタノールは水より密度が小さいため、静かに注ぐと上にエタノール層、下に水の層になります。エタノールとろ液との接触面からDNAが析出し、エタノール層に沈殿が浮かんできます。

DNAの染色

白い繊維状になったDNAは、エタノールの層から、割箸などを使って回収します。回収後は、ろ紙にとって乾燥させ、酢酸カーミン液や酢酸オルセイン液で赤色に染色します。

以上が、DNAの抽出実験です。

コメント