生物や生物基礎に関する内容

生物

生物 【高校生物】エピジェネティック制御とは

生物

生物 高校生物「カルビン・ベンソン回路のポイント」グルコース合成の仕組み

生物

生物 【高校生物】RNA干渉

生物

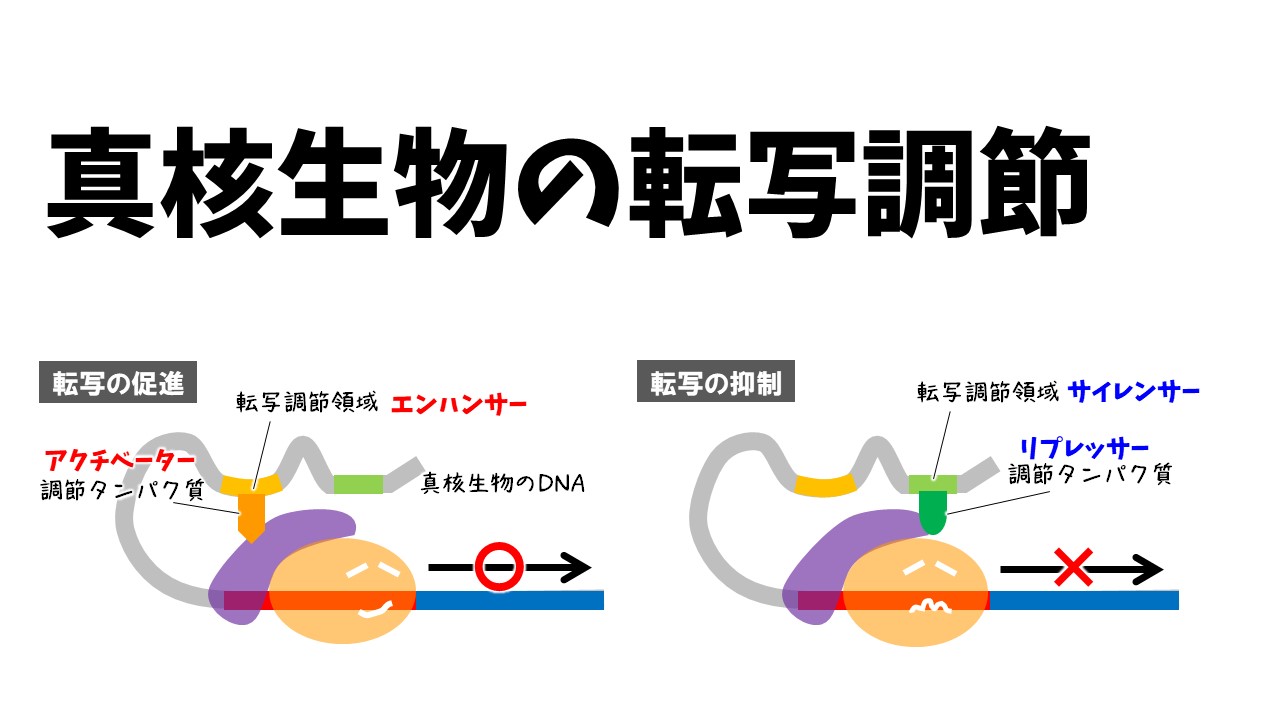

生物 高校生物「真核生物の転写調節」基本転写因子と転写調節領域・調節タンパク質による転写調節

生物

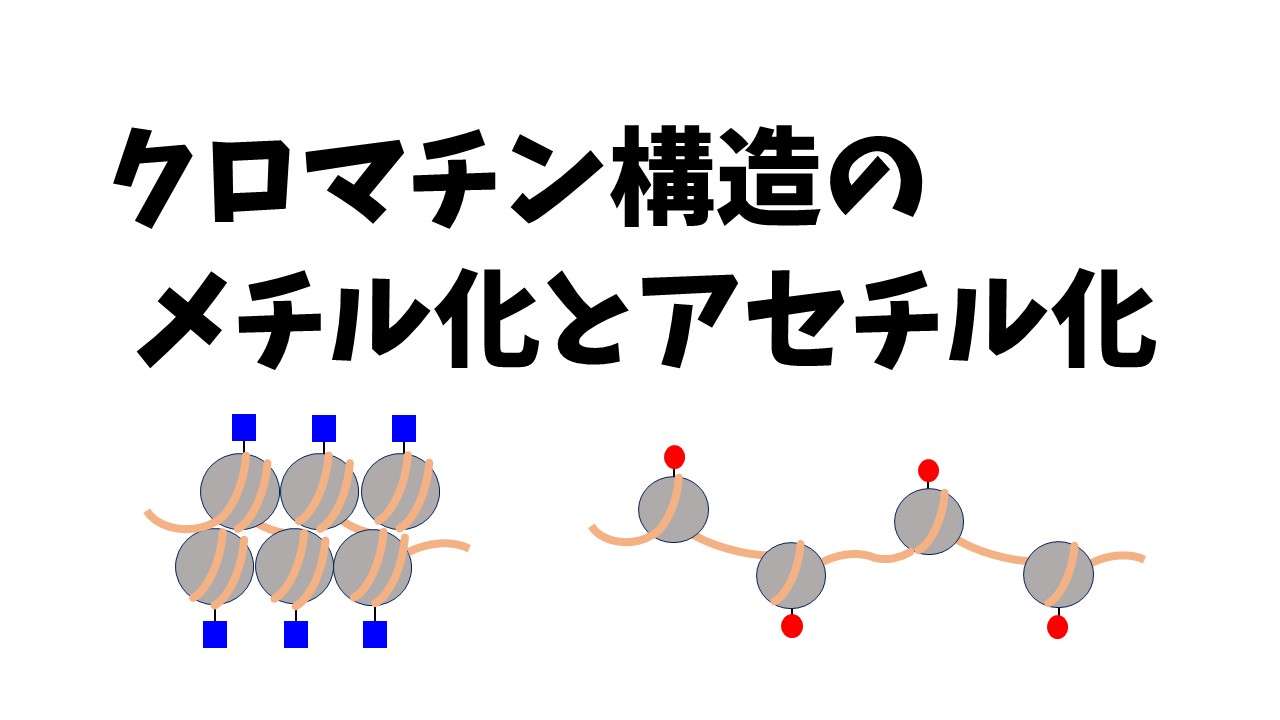

生物 高校生物「クロマチン構造による転写の調節」クロマチン構造がメチル化されたりアセチル化されるってどういう意味?

生物

生物 高校生物「屈性と傾性のポイント」

生物

生物 【高校生物】新生代の生物変遷のポイント

生物

生物 【高校生物】中生代の生物変遷のポイント

生物

生物 高校生物「化学進化のポイント」地球の誕生から有機物が生成されるまで

生物

生物 高校生物の記述対策でおすすめのテキスト紹介!

生物

生物 高校生物基礎「DNAの抽出実験」実験の操作方法を詳しく解説

生物

生物 高校生物基礎「物質収支のポイント・計算問題」

生物

生物 高校生物基礎「細胞周期のポイント」体細胞分裂とDNA量の変化

生物

生物