高校生物。今日から光合成の反応に入ります。ここは呼吸と同じく複雑な反応が起こる生徒泣かせの単元でもありますが要点を掴むとそんなに難しくはありません。光化学系と電子伝達系においてNADPH+H+やATPがどのようにつくられるのか見ていきましょう。

光合成の仕組み

光合成の反応は大きく分けて2つの反応からできています。光合成は普通の植物の場合は葉緑体で行われます。葉緑体には偏平な袋状構造の「チラコイド」と基質部分の「ストロマ」からなります。

- チラコイドでの反応

光エネルギーを使う。NADPH+H+とATPが生成される。 - ストロマでの反応

カルビン・ベンソン回路で二酸化炭素から炭水化物を生成する。

チラコイドでの反応

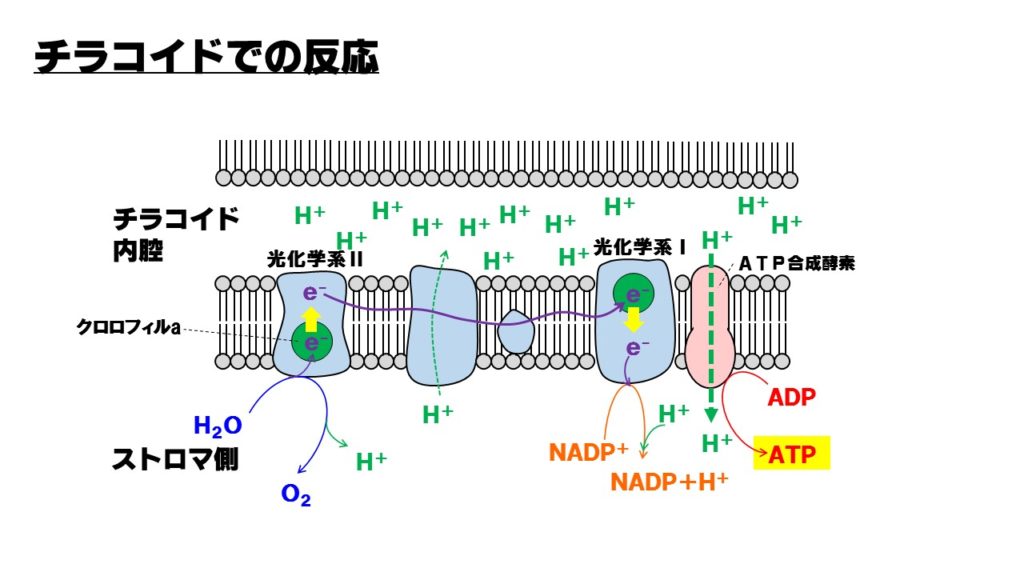

まずはチラコイドでの反応です。チラコイドには光合成色素であるクロロフィルa、クロロフィルb、カロテン、キサントフィルなどが含まれており、光エネルギーを使う反応が起こっています。

クロロフィルaに最終的に光エネルギーが集約されますので、クロロフィルaを主色素、クロロフィルa以外を補助色素といいます。この光を集約する反応を光捕集反応といいます。

チラコイドでの反応は、この光捕集反応によってスタートします。反応の順番は光化学系Ⅱ→光化学系Ⅰという流れになります。

光化学系Ⅱ

クロロフィルaに光エネルギーが集約されると、クロロフィルaが活性化し、エネルギーを持った電子e–を放出する反応「光化学反応」が起こります。

電子を放出してしまったクロロフィルaは、水H2Oを分解して、その中から電子e–を奪います。その結果、水の分解から酸素O2が発生するのです。光合成で水が使われ、酸素が発生するのは光化学系Ⅱでの反応が起こるためです。

電子伝達系

光化学系Ⅱで活性状態のクロロフィルaから放出された電子e–は、光化学系Ⅰに引き寄せられます。このとき電子は電子伝達系の中を移動し、光化学系Ⅰのクロロフィルaに渡されます。電子伝達系の中を電子が酸化・還元反応を繰り返しながら移動することでATPが合成されます。仕組みは呼吸の電子伝達系と同じです。

電子が電子伝達系を流れるときに生み出されるエネルギーでチラコイド内腔にH+が運ばれ、ストロマ側とチラコイド内腔側でH+の濃度勾配が生じます。濃度勾配に従ってH+がATP合成酵素を通過しストロマ側に移動することによってATPが合成されることになります。

この光合成の電子伝達系でのATP生成を、特に「光リン酸化反応」といいます。ここでつくられたATPは次のストロマでの反応、カルビン・ベンソン回路で有機物の合成に使われます。

光化学系Ⅰ

光化学系Ⅰでも、光捕集反応が起こり、光エネルギーが集まったクロロフィルaが活性化状態になり電子e–を放出します。この放出された電子e–は水素イオンH+とともにNADP+に渡されNADP+H+になります。NADP+H+は次のストロマでの反応に送られ有機物の合成に使われます。

電子を放出したクロロフィルaは、電子伝達系を通ってきた電子e–を受けとります。

チラコイドでの反応のまとめ

チラコイドでおこる反応を図にまとめています。

コメント