高校物理の電磁気で登場する「クーロンの法則」について学習します。電磁気を進めるうえで絶対に必要な基礎知識になるので、必ず覚えるようにしましょう。

クーロンの法則のポイント

電気を帯びたとても小さな点を点電荷といいます。点電荷は電気を帯びた点ですので、お互いに引きあったり(引力)、しりぞけ合ったり(斥力)します。この電荷の間にはたらく静電気力の大きさは何によって決まるのかを調べたのがクーロンという学者です。

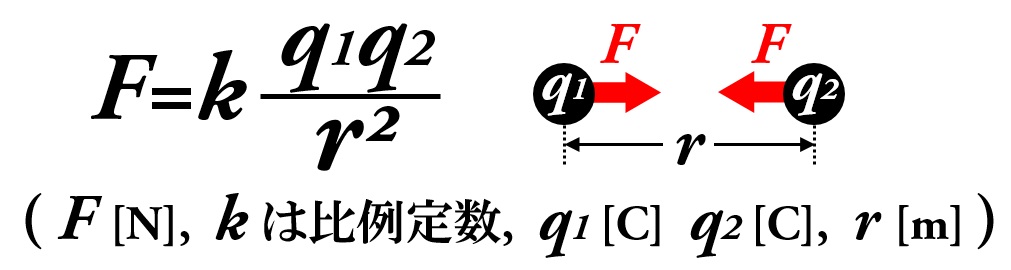

「2つの点電荷の間にはたらく静電気力の大きさF〔N〕は、それぞれの点電荷の電気量の大きさq1、q2〔C〕の積に比例し、点電荷間の距離r〔m〕の2乗に反比例する。」これをクーロンの法則といいます。

このとき、2つの点電荷の電気量の符号が同じときには斥力、異なるときには引力がはたらきます。クーロンの法則を表す式は以下の通りです。

【問題】クーロンの法則の対策問題

(1)電気量がそれぞれ5.0×10-8〔C〕と-6.0×10-9の点電荷が0.30m離れた地点に置かれている。このとき、点電荷間にはたらく静電気力の大きさを求めよ。ただし、k=9.0×109〔N・m²/C²〕とする。

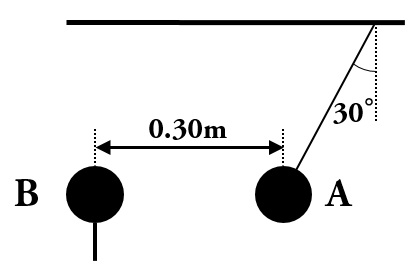

(2)糸につるした質量1.7×10⁻²㎏の小球Aに、2.0×10⁻⁷Cの電気量をあたえる。これに他の帯電した小球Bを近づけたところ、AはBと同じ水平面上で0.30mの距離まで引き寄せられ、糸は鉛直線から30°傾いた。A、B間の引力の大きさF〔N〕とBの電気量q〔C〕を求めよ。ただし、重力加速度の大きさを9.8m/s²、クーロンの法則の比例定数を9.0×10⁹N・m²/C²、また、√3=1.7とする。

(2)糸につるした質量1.7×10⁻²㎏の小球Aに、2.0×10⁻⁷Cの電気量をあたえる。これに他の帯電した小球Bを近づけたところ、AはBと同じ水平面上で0.30mの距離まで引き寄せられ、糸は鉛直線から30°傾いた。A、B間の引力の大きさF〔N〕とBの電気量q〔C〕を求めよ。ただし、重力加速度の大きさを9.8m/s²、クーロンの法則の比例定数を9.0×10⁹N・m²/C²、また、√3=1.7とする。

【解答・解説】クーロンの法則の対策問題

(1)3.0×10⁻⁵〔N〕の引力

クーロンの法則 F=k・q1q2/r² に代入すると、

9.0×10⁹・5.0×10⁻⁸×6.0×10⁻⁹/0.30²=3.0×10⁻⁵

(2)F=9.8×10⁻²〔N〕、q=-4.9×10⁻⁶〔C〕

小球Aの力のつり合いより、

水平方向:Tsin30°-F=0

鉛直方向:Tcos30°-1.7×10⁻²×9.8=0

この2式より、

F=1.7×10⁻²×9.8×tan30°=9.8×10⁻²

クーロンの法則より、

F=9.0×10⁹・2.0×10⁻⁷×q/0.30²

F=9.8×10⁻²を代入すると、

q=4.9×10⁻⁶

AとBには引力がはたらくので、Bの電気量は、

q=-4.9×10⁻⁶

コメント