【高校地理】堆積平野(沖積・海岸)と侵食平野についてまとめています。

平野

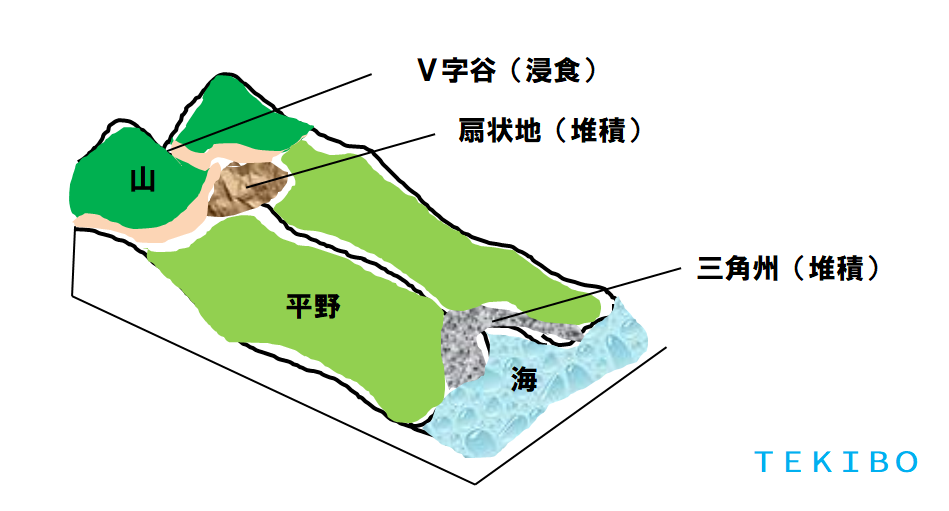

平野は、その成因から堆積平野と侵食平野に分けられる。堆積平野には沖積平野と海岸平野がある。

沖積平野と三角州・扇状地

ライン・ナイル・メコン・チャオプラヤ(メナム)・エーヤワディー(イラワジ)・ガンジス・ミシシッピ・ラプラタ・長江(揚子江)・黄河などの下流に発達する大きな三角州は、沖積平野の代表的なものである。河川が山地から平野に出たところに発達する扇状地も、沖積平野に含まれる。

沖積平野は、土壌が肥沃で水利・交通などの便に恵まれているので、農業開発が行なわれ、人口が集積して灌漑農業が営まれ、アジアのおもな米作地域はここに展開している。ナイル・チグリス・ユーフラテス・黄河などの流域にある古代文明の発祥地も、水に恵まれた沖積平野である。川が氾濫するたびに堆積した土砂は、河道にそってわずかな高まり(自然堤防)をつくり、そこに集落や畑ができる。しかし、低湿すぎる三角州の下流部は開発が進まない。その例は、ミシシッピ川やポー川にみられる。

ライン川の河口部は開拓されてポルダーと呼ばれ、集約的な園芸農業が行なわれている。沖積平野は、一般に水の便が豊かで、水質もよい。また土地の隆起は、しばしば河川の下刻をもたらし、旧氾濫原が高い位置に残る。これを河岸段丘と呼び、たびたび隆起のあった所には数段の段丘がみられる。

海岸平野

大陸棚の一部、すなわち浅い海に堆積した地層が陸化して平野となったものは海岸平野と呼ばれ、ときには隆起して台地状を示すこともある。北アメリカの東部から南部にかけては、典型的な海岸平野が発達する。

浸食平野

侵食平野で広い面積を占めるのは、地質構造上、古い陸塊がほとんど変動を受けずに、ほぼ水平な地層をたもち、ゆるい起伏の構造平野である。その規模は大きく、長い地質時代を通じて地盤の安定したところに発達している。北ドイツからヨーロッパ・ロシアに至るヨーロッパ大平原・シベリア大平原・北アメリカ中央大平原・アマゾン低地などがその例で、山地が長い間に侵食されて波状地になった準平原も侵食平野に含まれる。

構造平野

構造平野は水の便が悪く、地下水の質にも恵まれないことが多いので、耕地はおもに畑や牧草地として利用され、耕作景観は気候や土壌の違いを反映している。

構造平野のなかで、ヨーロッパや北アメリカの北部のように、氷河の氷食作用を受けた地方には、氷河の運んだ砂礫が堆石(氷河の端末や並行する氷河の間にできる。モレーンとも呼ばれる)やエスカー(氷河の中を流れていた河川水の堆積した列丘)となって残り、その間に湖沼をつくっている。このような土地は、やせて農耕に適さない。世界の平野のなかで、構造平野の占める割合は、沖積平野よりはるかに大きい。

コメント