大学受験や模試、定期試験で出題されやすい内容を丁寧に解説していきます。今日は細胞の構造の中でも、よく記述問題で出題される内容「共生説」に関する内容です。ここは理系生物だけでなく文系の生物基礎でも聞かれる内容です。

細胞内共生説とは

共生説とは、真核生物がもつ真核細胞の中の細胞小器官、葉緑体とミトコンドリアがどのようにしてできたかを説明する説です。いろいろな説がありましたが、現在では共生説が一番有力視されています。共生説はマーグリスらによって提唱されています。

細胞内共生説とは、原核細胞の中に酸素を使う原核生物である好気性細菌が入り込みミトコンドリアに、ユレモ、ネンジュモなどの光合成を行うシアノバクテリアの一種が入り込み葉緑体になったのではないかという説です。

- ミトコンドリア

好気性細菌が共生してできた - 葉緑体

シアノバクテリアが共生してできた

原始地球には酸素が存在しない環境でした。ところが地球上に光合成を行い酸素をつくりだすシアノバクテリアが登場します。

シアノバクテリアがつくりだす酸素は、生物にとって非常に有害で、原核生物たちは命の危険にさらされました。

じわじわと地球上では酸素が大気の成分としてその割合を増加させていきます。このころ、酸素を逆に有効活用し、大きなエネルギーを生み出し活発に動き回る好気性細菌が誕生します。

酸素の濃度が高くなり、原核生物は細胞の中でも一番大切なDNAを中心に集め、自分の細胞膜を使って二重に取り囲もうとしました。このときに細胞内に共生する形で、シアノバクテリアが入り込み葉緑体に、好気性細菌が入り込みミトコンドリアとなったのです。

共生説の根拠

共生説を裏付ける根拠は大きく2つあります。

- 葉緑体とミトコンドリアは、細胞小器官のなかでも異質二重膜をもっている。

- 独自のDNAやリボソームをもち、半自律的に増殖する。

二重膜構造をもっているのは、細胞内で核とミトコンドリアと葉緑体のみです。核の二重膜は同質二重膜となっていますが、ミトコンドリアと葉緑体の二重膜は異質二重膜になっていて、もともとの原核生物の細胞膜と、自分自身の細胞膜であったことを裏付けています。

ミトコンドリアと葉緑体は、その細胞の核の中にあるDNAとは異なる独自のDNAを持っています。さらに細胞と一緒に増えるのではなく、半自律的に分裂し自己増殖することができるようになっています。

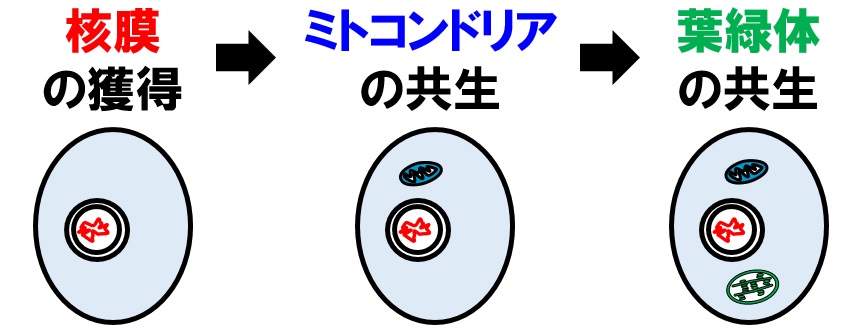

共生の順序

共生の順序についても考えましょう。まずは核膜の獲得が一番先ですね。それに乗じてミトコンドリア(好気性細菌)が共生します。葉緑体(シアノバクテリア)の共生よりミトコンドリアの共生が先だということは、現在地球上に存在する生物を見ればわかります。

真核生物のすべてがミトコンドリアを持ち、植物や一部の生物だけが葉緑体を持っていることから、先にミトコンドリアが共生したといえるのではないでしょうか。

【問題】細胞内共生説の練習問題

- 細胞小器官の中で、異質二重膜を持つつくりを2つ答えよ。

- ミトコンドリアはもともと何という原核生物だったか。

- 葉緑体はもともと何という原核生物だったか。

- 共生説の提唱者は誰か。

- 共生説の根拠を2つ答えよ。

解答

- ミトコンドリア、葉緑体

- 好気性細菌

- シアノバクテリア

- マーグリス

- 異質二重膜構造を持っている。独自のDNAを持ち、半自律的に増殖できる。

コメント