高校公共・政治経済・及び(旧課程:現代社会)の学習内容要点をまとめています。

※公共で学ぶ、倫理分野については、省略しています。

高校生が公共・政治経済で学ぶ学習内容要点まとめ

民主政治と政治参加

民主政治は、民衆による統治を意味をすることばです。民衆の自由な意思にしたがって、政治を行おうとする原則です。人が大勢で暮らす社会には、必ず治める者・治められる者の関係が生じてきます。そんななか、治める者の暴走を止める意図もあります。

アメリカ大統領リンカーンのゲティスバーグ演説「人民の、人民による、人民のための政治」は、民主政治の本質を要約した言葉といえます。

- リンカン…アメリカ合衆国の第16代大統領であるリンカンの独立宣言の「人民、人民による、人民のための政治」というスピーチが民主主義にも大きな影響を与えています。リンカンは、南北戦争で北部を指導し、1863年に奴隷だった人々を味方に引き入れて、北部を勝利に導きます。戦後、南部出身の青年に暗殺されました。

- すべての人民を従わせる強制力を持った社会集団

- その社会集団で、人民自身が強制力を掌握した状態

社会集団とは国家であり、その強制力とは主権を指します。主権とは国家の秩序を維持するために国家のみに与えられた最高・絶対の支配権であり、これを人民自身が掌握した状態で、すなわち国民主権ってことになる。

- 国の政治の最高意思決定権 …「戦後の日本は天皇主権から国民主権へと移行した」

- 領域支配権(=統治権) …「政府の見解では、北方領土は日本の主権下にある」

- 対外的独立性 …「サンフランシスコ平和条約で、日本は主権を回復した」

この主権は他人、つまり一部の権力者や他国の人に譲り渡してはならないと意味であり、民主政治は独立した主権国家で国民主権が実現したとき初めて実現します。

- 民主制…国民全体で主権を掌握し、直接または間接的に政治に参加。

- 絶対王政…君主に強権が集中する専制形態。強権の根拠は憲法ではなく、おもに王権神授説(=王権は神から授かったもの)。

- 立憲君主制…憲法で君主の権限を制限するあり方。君主が統治権を持つが、その運用は憲法に従う。

- 共和制…国民が国家元首を選挙で選ぶあり方。民主制と同じになるとは限らず→強制された選挙や制限選挙もある。

- 全体主義…国家全体の利益のために、個人の生活や思想を統制。第一次世界大戦後、一部の資本主義国で見られた。

この一種で、イタリア・ドイツ・日本などで見られた、カリスマ的指導者が率いた排外的な大衆運動をファシズムという。いかに自分たちの自由と安全を守るためとはいえ、国民主権の本質が「国民による国家の支配」であることにかわりはない。

- 飲定憲法(=君主が制定)…制限できず専制になりやすい。

- 民定憲法(=国民が制定)…君主は象徴的な存在となり、事実上民主制と同様になる。

- 直接民主制…国民や住民が直接話し合いに参加

- 間接民主制…選挙で選ばれた代表者が集まって議会を作り、物事を話し合って決める

ロックの唱えた間接民主制とルソーの唱えた直接民主制です。

| 制度 | 直接民主制 | 間接民主制 |

|---|---|---|

| 内容 | 国民や住民が直接話し合いに参加 | 選挙で選ばれた代表者が集まって議会を作り、物事を話し合って決める |

間接民主制は、多くの国で採用され、「議会制民主主義(代議制)」とも言う。戦後の日本国憲法も代表民主制の立場をとり、戦前のような天皇制統治を否定している。

直接民主制は自分の自由と安全の実現を考えれば理想的ですが、全人民が入れる場所がなくなります。それに比べて間接民主制なら簡単に実現できすが、選挙で選んだ国会議員が国民のために動いているかといわれるとはっきりYESとは答えにくいです。双方とも完璧な制度というわけでなく、どこかで理想と現実の折り合いをつけざるをえないです。

間接民主制の中での直接制

間接民主制を直接民主制で部分的に補う形を現代では採用しています。つまり現実の政体は代議制を基本としつつも、部分部分で署名や住民投票などの直接民主制的要素を織り交ぜています。署名や住民投票のいずれも、全員参加の一種です。これらを使って議会の暴走を抑えることも、現実の政治では必要なこととなっています。

- 国民発案(イニシアチブ)… 国民からの立法提案→署名

- 国民表決(レファレンダム)…投票による意思決定→投票

- 国民解職(リコール)…国民による公務員の解職→署名

議会の暴走に関連していえば、国家権力そのものも一機関に集中させるのではなく、いくつかに分散させておけば暴走を防げます。民主政治の仕上げとして、権力分立があります。

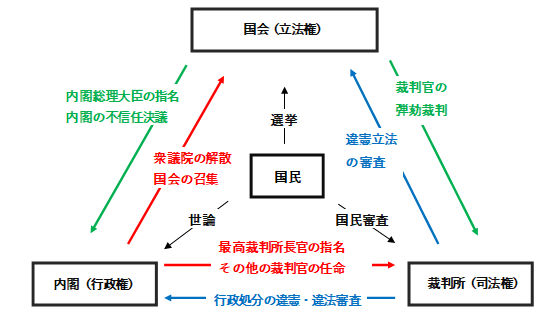

三権分立

権力分権

国家権力は三権に分立させるのが現代社会の定説です。この説を説いたのがフランス人のモンテスキュー。モンテスキューは著書「法の精神」の中で、このような三権分立を説いた。

- 立法権…法規範を制定する権限議会が担当 (法:国民の自由と安全を守るルール→国民の代表機関がつくるべき)

- 行政権…法を具体的に執行する権限(内閣が担当で、実際に政治を行うのは各省庁の仕事→省庁のトップは内閣の各大臣)

- 司法権…法にもとづき事件を解決する権限→裁判所が担当

これら三権は対等の力を持ち、互いにチェックし合いながらパワーバランスを保ってゆく。これが暴走を防ぐための「抑制と均衡」です。

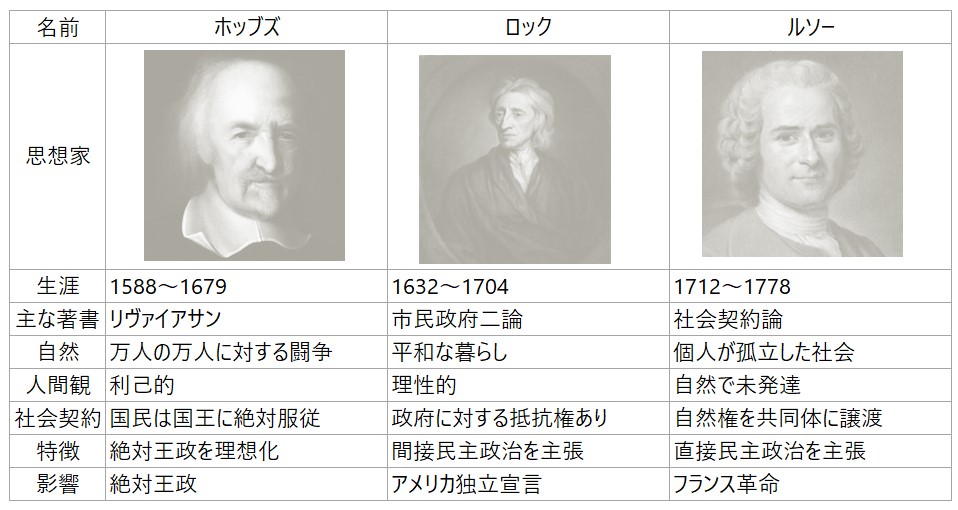

社会契約説

ホッブズ、ロック、ルソーの3人をおさえておく必要があります。

ホッブズ(1588~1679)は、イギリスの哲学者・政治思想家である。『リヴァイアサン』を著し、社会契約説 による国家の成り立ちを説いた。

と社会契約説を説いた。

ロックは、イギリスの哲学者である。政治思想家としては『統治論(統治二論・市民政府二論)』などを著し、ホッブズの影響を受けつつも、ホッブズとは異なる国家論を展開した。

と社会契約説を説いた。

市民革命後のイギリスが産業革命を迎えつつあった18世紀、フランスは絶対王政の下にあった。ルソー(1712~ 78)はフランスの啓蒙思想家で、ロックらの社会契約説に学んだ。絶対王政を批判し新しい社会を打ち立てるための理論として、『社会契約論』などにおいて独自の社会契約説を展開した。

と社会契約説を説いた。

国会と立法

国会は国民が選挙で選んだ代表者が集まる、国民の代表機関です。国会の大事な仕事は、国民の自由と安全を守るための規範・法律をつくることです。つまり国会は、立法権の主体ということになります。

- 「国会は国権の最高機関+唯一の立法機関」(41条)

- 「議員は全国民の代表」(43条)→地元や支持母体に拘束されない。

国会議員の定数

| 衆議院 | 参議院 | |

|---|---|---|

| 定数 | 465名 | 248名 |

| 任期 | 4年解散すれば地位を失う | 6年3年ごとに半数改選 |

| 選挙権 | 18歳以上 | 18歳以上 |

| 被選挙権 | 25歳以上 | 30歳以上 |

| 解散 | あり | なし |

| 選挙制度 | 小選挙区 289人 | 選挙区 148人 |

| 比例代表 176人 | 比例代表 100人 |

国会議員にはさまざまな特権が与えられている。

- 不逮捕:会期中は逮捕されず+院の要求あれば釈放。不逮捕特権は個人的な不始末の責任を取るよりも、全国民のために働くことが優先されるから。

- 免責:院内発言→院外で責任問われず。院内発言の免責はささいな暴言が処罰の対象になると、だれも怖がって踏み込んだ発言をしなくなるから。

- 歳費給付:所得保障(一般国家公務員の最高額以上)。歳費給付は所得保障をなくすと、自分の仕事を優先させて国会に来ない議員が出るから。

国会の種類

- 常会…1月召集/予算審議/会期150日間

- 臨時会…必要に応じて、緊急議事の話し合い。

- 特別会…衆議院解散総選挙後30日以内→総理の指名。

- 参議院の緊急集会…衆議院解散中の緊急時。

| 国会の種類 | 召集 | おもな議題 |

|---|---|---|

| 通常国会(常会) | 毎年1回1月中に召集される会期は 150日間。 | 次の年度の予算を決める。 |

| 臨時国会(臨時会) | 内閣が必要と認めたときや、どちらかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集される。 | 臨時の議題について話し合い、議決を行う。 |

| 特別国会(特別会) | 衆議院が解散した後の総選挙後、30日以内に召集される。 | 内間総理大臣の指名の議決を行う。 |

| 緊急集会 | 衆議院の解散中、国会の議決が必要な緊急の場合、参議院だけが召集される。 | 緊急の議題について話し合い議決を行う。 |

- 定足数…議決に必要な最小出席者数(=総議員の3分の1)

- 公開…両議院は原則公開。

- 会期不継続…会期中に審議未了→廃案

- 一事不再議…議決ずみの案件→同一会期中の再審議不可。

- 委員会中心…本会議よりも委員会審議を重視。

会議運営の原則では、「公開」と「委員会中心」である点が要注意。公開原則には例外があり、「出席議員の3分の2以上の賛成で秘密会」 にもできる。

委員会中心主義

- 常任委員会…予算や省庁関連。議員は必ずどれかに参加。

- 特別委員会…法案など個別の案件ごとに設置。

本会議と違い、原則非公開です。与野党の根回しの場に。必要に応じて、学識経験者などに意見を聞く公聴会を開くことが可能。日本・アメリカは、委員会中心で、イギリスは、本会議中心で国会運営。

国会の本会議

国会の本会議は、総議員の3分の1以上の出席で開かれる。この数を定足数という。学者や専門家などから意見を聞く必要がある議案については公聴会が開かれる。衆議院と参議院とで議決が異なる場合には、両院協議会を開いて意見の調整を行う場合がある。

- 憲法改正の発議…憲法96条の改正手続きにもとづく。各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議→国民投票で過半数の賛成を公布→天皇が改正

- 弾劾裁判所の設置…不適格な裁判官を解任する制度。不適格な裁判官

- 国政調査権…国政全般(立法・行政・司法)に対する調査権→証人喚問や記録の提出を要求可。

- 内閣総理大臣の指名(両院)

- 内閣不信任の決議(衆議院のみ)

- 条約の承認

近年の国会改革の動き

- 政府委員の廃止…大臣の国会答弁補佐の官僚は不要。

- 週1回の党首討論(クエスチョン=タイム)の実施。

- 政務次官の廃止…形だけの「副大臣もどき」は不要。かわりに各省庁に副大臣を設置。

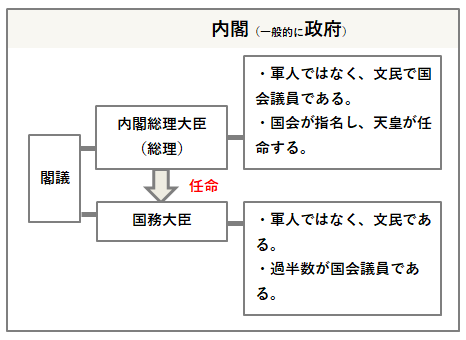

内閣と行政

内閣のしくみ

内閣は、実際の政治を行う行政の最高機関です。憲法上の地位としては、「行政権は内閣に属する」(65条)とあり 行政権の主体です。

- 総理大臣…議員の中から国会の議決で指名。→天皇が任命

- 国務大臣…総理が任命。天皇が認証。過半数は国会議員。

- 意思決定…閣議における全会一致制。

内閣は行政権の主体で、そこを仕切るトップが内閣総理大臣。日本国憲法では「内閣の首長」として他大臣の任免権を持ち、他大臣より上位にある。その内閣総理大臣の下で行政事務を担当するのが、各大臣となっています。国務大臣は、軍人ではなく文民でなければならず、また、その過半数は国会議員でなければならない。

- 最高裁長官の指名、その他の裁判官の任命。

- 条約の締結、外交処理。

- 予算作成、政令制定。

- 恩赦の決定、天皇の国事行為への「助言と承認」。

など。

内閣の外局

行政委員会は「中立・公平」を要する任務を担当。そのため、国会・内閣など、他の国家機関からの独立性が高い。行政委員会は、非常に重要な組織です。内閣の影響力を排除した非常に独立性の高い機関です。職務の独立性を保つために、準司法的機能が与えられ ている。

<例>

- 公正取引委員会…独占禁止法のチェック。

- 中央労働委員会…労使対立チェック。

- 人事院…公務員の労働条件チェック。

裁判所を通さず独自の審判が可能=準司法的機能

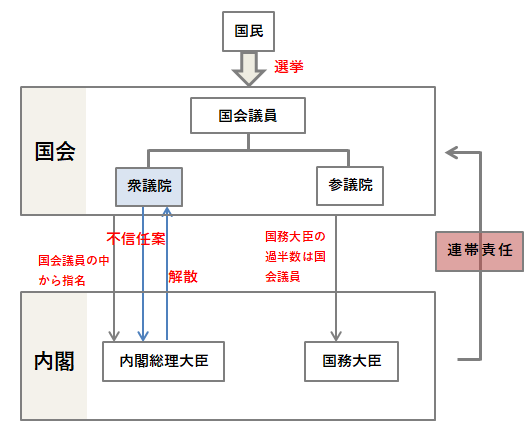

議院内閣制

議院内閣

憲法では、内閣は国会に対し連帯して責任を負う(66条)としています。内閣と国会の協力関係を維持する制度です。内閣が国民の意思を代表する国会の信任のもとにつくられており、国会に対して責任を負うしくみということになります。

内閣と国会は、非常に関係の近い国家機関です。国会は法律をつくり 内閣はその法律にもとづいて実際の政治を行う。この両者が協力関係 を保つことは、円滑な政治運営には不可欠な要素です。そして、不信任と解散が、つねにいい関係を保つことが求められる議院内閣制の核心部分となっています。

次の3つのとき、内閣総辞職となります。

- (第69条)内閣不信任案が衆議院で可決され、内閣が10日以内に衆議院を解散しないとき。

- (第70条)内閣総理大臣が病気やその他の理由で不在となったとき。

- (第70条)総選挙後の最初の国会が召集されたとき。

裁判所と司法

憲法上の規定では、その地位は、「司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属する」(76条)となっています。

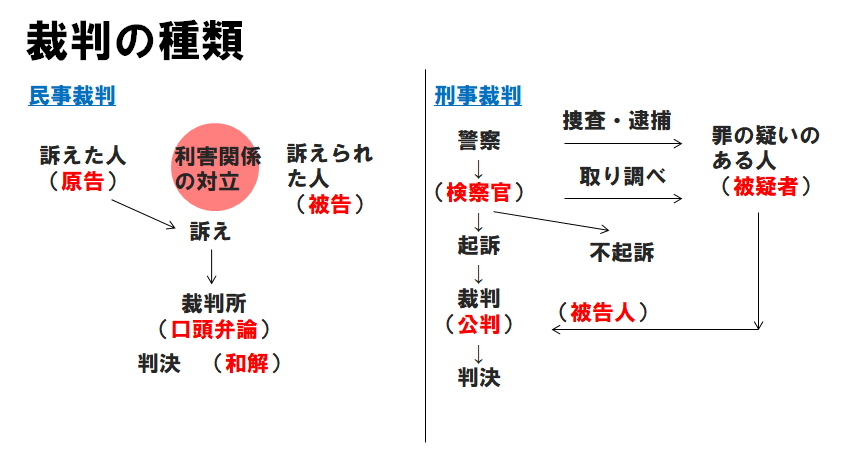

上の図の民事裁判と刑事裁判の流れと大事な名称については間違わないように覚えておきましょう。

民事裁判

私人間に生じる利害の衝突や紛争などを扱う。原告の訴えによって開始。訴えられた当事者は被告と呼ばれる。当事者同士が折り合ったり(和解)、裁判官が関与しながら妥協(調停)したりする場合がある。民事裁判の一種で、行政裁判もある。行政三番は、国や地方公共団体の行政によって権利を侵害された国民が国・地方公共団体を裁判所に訴えて行われる裁判

刑事裁判

窃盗・殺人・放火・詐欺など、刑法に触れる犯罪行為に対して刑罰を要求するもの。検察官が原告となって、被疑者を起訴する。起訴された被疑者を被告人という。

裁判所の種類

- 最高裁判所:15名の裁判官。通常、第三番を扱う。

- 高等裁判所:全国8か所。通常,第二著を扱う。

- 地方裁判所:全国50か所。通常, 第一審を扱う。

- 家庭裁判所:地方裁判所に併置。少年事件と家庭内事件。

- 簡易裁判所:全国438か所。軽微な事件のみ扱う。

禁止されている裁判(76条) として、特別裁判所:行政裁判所・皇室裁判所・軍法会議など。行政機関による終審裁判。ただし、一審扱いならOK。特別裁判所とは、戦前存在した特定の事件や特別な身分の人だけを裁く裁判所で、今日では憲法76条で設置を禁止されている。

| 名称 | 設置数 | 特色 | 裁判官数および審理形式 | |

|---|---|---|---|---|

| 最高裁判所 | 東京に1つ | 違憲法令審査の終審 裁判所 = 憲法の番人 | 長官と14人の裁判官の計15人 大法廷(全員)、小法廷(3人以上) | |

| 下級裁判所 | 高等裁判所 | 8 | 控訴・上告審 内乱罪に関する第一審 |

合議制(3~5人) |

| 地方裁判所 | 50 | ふつうの事件の第一審 | 単独裁判、特別の事件は合議制 | |

| 家庭裁判所 | 50 | 家事審判や調停と少年事件の裁判 | 単独裁判が原則、特別の事件は合議制 | |

| 簡易裁判所 | 438 | 少額軽微な事件を裁判 | 単独裁判 | |

三審制

同じ事件について3回まで裁判を受けられる制度。ただし、三審が終わって有罪が確定したあと、ごくまれに無罪の可能性が発見されることがある。そういうときには「再審制度」といって、最初から裁判をやり直すこともできる。

裁判所がいかなる干渉も受けず、公正・独立性を確保する原則。

- 対外的独立:他の国家機関の干渉を排除。大津事件がきっかけ

- 対内的独立:司法内部における干渉を排除。平賀書簡問題がきっかけ

- 裁判官の独立:「裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法・法律にのみ拘束される」(76条)

- 所得保障…相当額を保障。在任中減額なし

- 身分保障…定年制。最高裁・簡易裁は70歳。他は65歳。

- 罷免…心身の故障/公の弾劾/国民審査のみ。

違憲立法審査権

違憲立法審査権は「一切の法律・命令・規則・処分」が憲法に違反しないかを審査する裁判所の権限(81条に規定)で、全裁判所に認められている。最高裁にしかないというわけではありません。最高裁は最終決定機関であって、権限そのものは全裁判所にあります。

- 付随的違憲審査制…アメリカ同様、日本の違憲法令審査は、具体的な訴訟を通じて行われる。具体的事例のない抽象的な違憲審査は行わない。

- 統治行為論…高度な政治性を有する事件は司法判断を行わないとする見解。自衛隊や在日米軍、衆議院解散の合憲性が争われた事例で認められた。

司法制度改革

裁判の迅速化、欧米の陪審制・参審制のような国民の裁判への参加が検討され、刑事事件で裁判員制度が導入された。その他、法科大学院(ロースクール)や法テラス(日本司法支援センター)が設置され、2008年からは犯罪被害者や遺族が刑事裁判に参加できる被害者参加制度も導入された。

地方自治

地方自治とは

- 地方自治は民主主義の学校である(イギリスのブライス)

- 自治と自由=小学校と学問の関係と同じ(フランスのトクヴィル)

つまり、地方という小さな単位で身近な問題に取り組むことが、国全体の民主主義への第一歩だということです。第二次世界大戦前の日本は天皇中心の中央集権国家だったので、そのころは地方に自治権はありませんでした。地方自治は、戦後の日本国憲法でようやく明記されました。

このように、第92条には、地方自治の本来あるべき姿が明記されています。地方公共団体が、自らの地域を自らで治めることと、そこに暮らす住民が、自らの地域を自らで治めるというのが基本です。

直接請求権

| 請求の種類 | 必要な署名 | 請求先 | |

|---|---|---|---|

| 条例の制定または改廃の請求 | 有権者の50分の1以上 | 首長 | |

| 監査請求 | 監査委員 | ||

| 議会の解散請求 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | |

| 解職請求(リコール) | 議員・首長 | ||

| 副知事・副市(区)町村長、各委員など | 首長 | ||

民主主義は多数決が大原則です。監査は職員の不法行為や公金支出のチェックであり、条例や議員選出は住民の自由や安全に直結する仕事です。しかし、過半数の賛成を得る機会をつくる意味でも、請求後に議会招集や住民投票を行います。

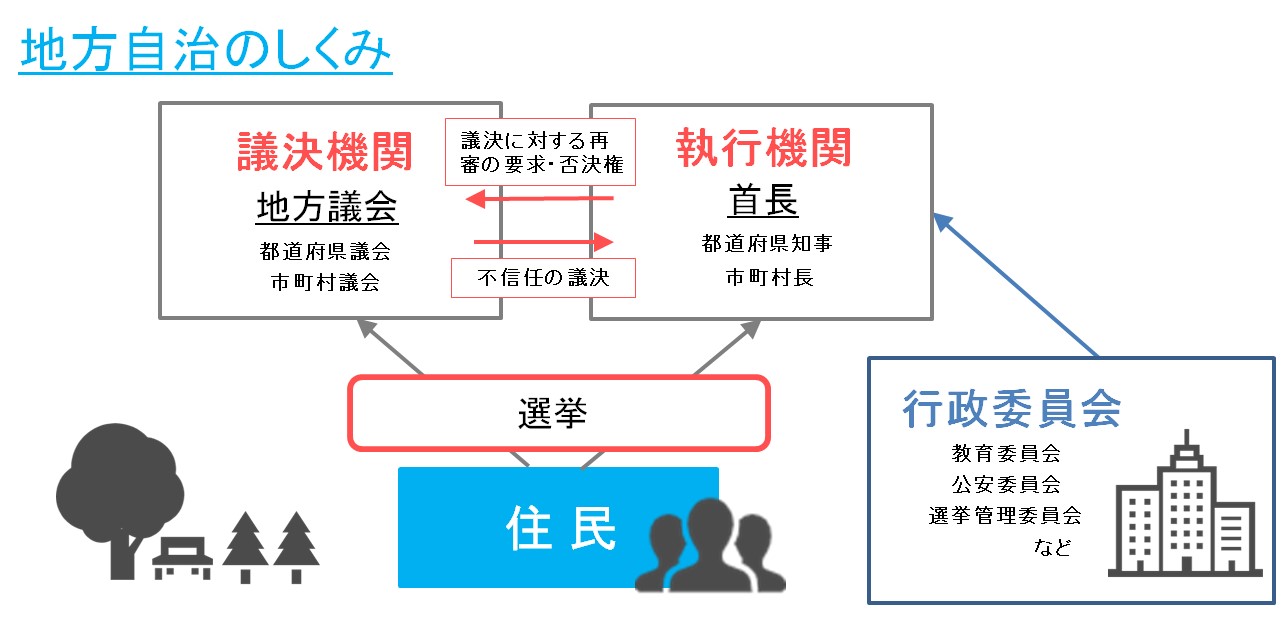

地方自治のしくみ

- 地方議会…都道府県議会や市(区)町村議会。

- 条例…地方議会が制定する地方公共団体独自の法。

- 首長…都道府県知事、市(区)町村長。

地方の首長の権限は強いです。不信任の成立には議員の3分の2以上の出席と、その4分の3以降の同意が必要です。また、議会の決定は拒否権で拒否ができます。

<固有事務(本来の業務)>

- 公共事務…学校・病院・公園・ゴミ処理など。

- 行政事務…警察・消防など。

<委任事項(国から地方)>

- 団体委任事務…地方公共団体そのものに委任。

- 機関委任事務…首長や各委員会に委任。

<地方の行政委員会>

- 監査・選挙管理・教育委員会など。職権的に首長から独立しています。

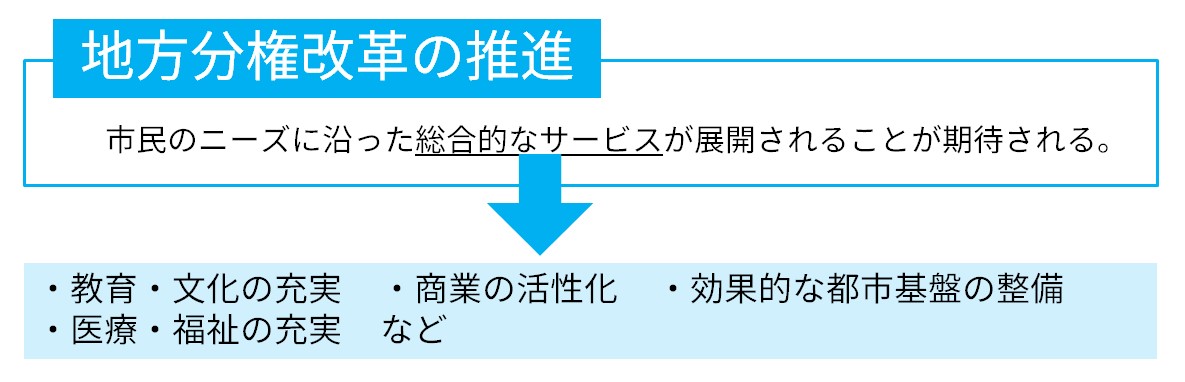

地方分権改革

近年地方で実施されている3つの大きな改革についてです。その3つの改革は、三位一体改革・構造改革特区・市町村合併の3つです。

どの改革も不況でお金が足りなくなった国が、自らの負担(地方に配分するお金+地方に押しつけた仕事の管理)を減らした結果、地方の自主性強化につながっています。平成バブル後の財政難で国の方針が変わりつつある今、地方はチャンスとも言えます。

・構造改革特区…まず特定の地域のみでさまざまな規制緩和を実施し、うまくいけば全国展開を検討。これを日本全体の活性化につなげていく。

・市町村合併…3000以上ある市町村を、1000以下にすることをめざす。地方の財政基盤を強化し、地方交付税などの配分先を減らす。

その他の地方自治改革

地方の立て直し・地方自治の本旨の観点から、地方自治改革は大きく前進。市町村合併が進み、道州制移行も検討されている。

- NPO法…1998年。行政や企業と連携して事業を行うNPOを支援。

- 構造改革特区法…2002年。一定分野の規制緩和により地域の活性化を図る。

- 地方分権改革推進法…2006年。地方分権改革をさらに進める。

- 地方分権一括法…1999年に成立し、これまで国の指揮・監督下で処理されてきた機関委任事務が廃止された。

現代経済のしくみ

需要と供給

経済は基本的に「需要」と「供給」によって動いています。需要は消費者が財やサービスを望む程度であり、供給は企業がその需要に応じて提供するものです。

市場経済と計画経済

世界の多くの国では市場経済が採用されています。これは、需要と供給が価格を通じて自発的に調整される仕組みです。対照的に、計画経済では政府が経済全体を計画し、調整します。

企業と労働市場

企業は製品やサービスを提供し、雇用を提供します。労働市場では、労働者が仕事を見つけ、企業が必要なスキルを持った労働者を雇用します。

国内総生産(GDP)

GDPは国内で生み出された財やサービスの総額を表します。経済の健康状態を測る指標として使われます。

インフレーションとデフレーション

インフレーションは物価の継続的な上昇を指し、デフレーションは物価の下落を指します。物価の変動は通貨の価値に影響を与え、経済全体に影響を及ぼします。

貿易とグローバリゼーション

貿易は国と国の間での商品やサービスの交換を指し、グローバリゼーションは世界中の国々が経済的に結びつく現象です。

中央銀行と金融政策

中央銀行は通貨発行、金利の調整、金融機関の監督などを通じて経済の安定を図る。金融政策はインフレーションやデフレーションの予防、景気の安定を目指す。

社会的な経済問題

格差、貧困、環境問題など、経済には社会的な側面もあります。経済が社会全体にどのような影響を与えるかを理解することも重要です。

市場経済の機能と限界

市場の失敗とは、

- 価格機構が正常に作用しなくなるケース。

- 市場内部の活動が、外部の第三者に影響を及ぼすケース。

- 市場自体が成立しないケース。

の3つのケースを指します。

価格機構が正常に作用しなくなるケース

このケースは、買い手が減っても価格が下がらない独占・寡占市場を指している。

- 独占…携帯電話普及前のNTTの電話事業のような形態。1社支配ほかにライバル社が存在しない。

- 寡占…ビール大手4社みたいな形。少数社支配。(例)キリン、アサヒ、サッポロ、サントリー4社が手を組めば、ほかにライバル社はほぼない。

独占・寡占の共通点は、値下げ競争をするライバル社が市場にいない点だ。特に独占市場には、競争相手のライバル社が1つもない。寡占市場では一見値下げ競争がありそうに見えるが、4社が手を組んで、まったく同じ高めの価格設定(=管理価格)さえすれば、独占と同じ形をつくれるんだから、値下げ競争なんてしない方が得策だ。価格の下方硬直化という。

市場内部の活動が、外部の第三者に影響を及ぼすケース

市場内部の活動が、外部の第三者に影響を及ぼすケースは、商品の売り手や買い手が、それ以外の人に迷惑をかけるケースを指しています。これを外部不経済という。たとえば、この工場から出る煙で、その工場の製品を使わない人が、公害の被害を受けるならば、これは市場外の第三者に迷惑をかけてることになる経済。

市場自体が成立しないケース

市場自体が成立しないケースは、買い手はいるが売り手がいない商品であり、公共財を指します。

- 公共財…道路や公園などの公共性の強い財。

かなりの需要がありますが、道を通る歩行者と車全部からお金を徴収するのは大変な手間です。結局、公共財は、需要はあるけどつくっても利益にならないから、私企業は供給してくれないんだ。その供給は、採算を度外視した政府の公共事業を待つほかない。

金融のしくみと機能

金融の基本概念

金融は、お金や資金の取引や流れに関わる経済活動の一部であり、経済の円滑な運営に不可欠である。金融市場では、資金が供給と需要に基づいて移動し、金利や為替レートなどが形成される。

日本銀行の役割

日本銀行は中央銀行であり、日本の中央金融機関である。通貨発行、金融政策の実施、金融機関の監督など、経済全体の安定を図るために様々な役割を果たしている。

金融政策

金融政策は、中央銀行が通貨供給量や金利を調整することによって経済を安定させる政策のことである。金融政策には緩和政策(景気浮揚を図る)と引き締め政策(インフレ抑制や通貨安定を図る)がある。

金融政策の具体的な手法:

マネーサプライの調整

短期金利(政策金利)の変更

公開市場操作

特定の金融機関への融資や預金の誘導など

インフレーションとデフレーション

インフレーションは物価が継続的に上昇する状態であり、デフレーションは物価が下落する状態である。金融政策はこれらの傾向に対処し、安定した物価水準を維持することを目指す。

金融政策の課題

フィリップス曲線やルーカス批判など、金融政策における理論的な課題や議論が存在する。

現代の企業

現代の企業において、会社企業は合名会社・合資会社・有限会社・株式会社の4つの形態がある。それぞれ会社設立の際の出資者のパターンが違います。

会社設立の際の出資者

- 無限責任社員…会社の債務に対し、全財産あげて弁済義務あり。「会社の借金=自分の借金」になる社員

- 有限責任社員…会社の債務に対し、出資額の限度内で責任あり。自分の出資金が戻ってこないだけの自己責任

無限責任社員はつまり、自分の出資金が100万円しかなくても、会社が10億円の借金をつくって倒産したら10億円返しきるまでが責任。これに対しては、有限責任社員は、会社が何十億円の借金をつくろうと関係なく、倒産すれば最初の100万円が責任。

会社法

2006年から施行された会社法により、株式会社の設立に必要だった「最低資本金1000万円」がなくなります。現在は、有限会社の新設はできず、無限責任社員を含まない会社の新設は株式会社だけに統一。従来からある有限会社は有限のままでも可能。

株式会社

株式会社は、現代の資本主義に最も適した会社企業だといわれている。株式会社では、株式を発行して一般の投資家(=株主)に売れば、その代金がそのまま資本金に上積みされます。活動資金がふくらむので、利潤の最大化もしやすくなります

- 配当金がもらえる。年1回。株式額面金額の10%程度が普通

- 株価差益…購入時より高い値段で売れれば、差額が利益に。ただし、会社の業績が悪化すれば当然、下がることもある

- 経営参加…出資者の権利として、株主総会への参加権あり。

株式会社で最も偉いのは社長や専務(=取締役)ではなくお金を出してる株主ということです。株主が集まる株主総会で、社長の選出や解任まで決定することができます。つまり株式会社では、お金を出してる株主たちが会社の「所有者」で、取締役は単なる「経営者」にすぎないという考え方。近年では、経営はプロである取締役に任せて、株主はあまり口出ししない形が主流だ。これを「所有と経営の分離」という。

現代日本の諸課題

現代日本が抱える諸課題は多岐にわたります。以下は、高校生に向けて簡潔にまとめたものですが、これらは単なる一例であり、問題は複雑であり多様です。

少子高齢化

日本の人口構造が高齢者が増加し、若年層が減少しているため、社会保障や労働市場に影響を与えています。これにより、年金制度や医療サービスの提供などが課題となっています。

労働市場の問題

長時間労働や非正規雇用の拡大など、労働市場における問題が存在しています。若者の働き方改革やワークライフバランスの向上が求められています。

格差社会

収入や地域差、教育格差など、様々な格差が存在しています。これが社会における不平等感を生む要因となっています。

教育制度の課題

教育格差、進学先の差異、カリキュラムの更新など、教育制度における課題が存在しています。

環境問題

気候変動、廃棄物問題、再生可能エネルギーの導入など、環境問題が深刻化しています。これに対する対策や意識の向上が求められています。

デジタル化と社会への影響

デジタル技術の進展により、働き方の変化や情報格差が生まれています。これに対応するためのスキルやリテラシーの向上が必要です。

地域経済の課題

地方と都市部の格差、地域の過疎化、産業の偏在など、地域経済における問題が顕在化しています。

国際的な課題

国際社会との関わりにおいても、外交や国際貢献の在り方、国際的な課題への取り組みが求められています。

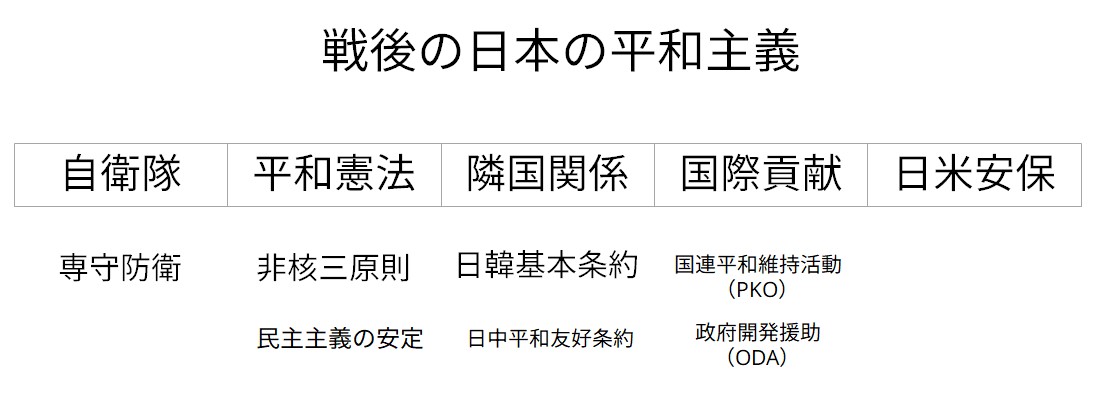

国際社会と平和主義

憲法上の平和主義の規定

<前文>

- 「日本国民は~平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して われらの安全と生存を保持しようと決意した」(=国際協調主義)

- 「われらは、全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」(=平和的生存権)

<9条>

- <第1項>日本国民は、正義と序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

- <第2項>前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

平和主義は9条だけでなく、前文にもその理念は示されている。唯一「国権の発動」以外の戦争、つまり自衛戦争なら憲法上OKとされるが、それにしても戦力の保持できず、素手で戦うしかないありません。

日本の再軍備への歩み

非武装→朝鮮戦争 (1950) →警察予備隊→日米安全保障条約(1952)→保安隊(1952)→自衛隊(1954)

- 1950 朝鮮戦争勃発/警察予備隊創設

- 1951 日米安全保障条約に調印

- 1952 保安隊に改組

- 1954 防衛庁設置、自衛隊発足

- 1960 新安保条約に調印

- 1972 沖縄返還

- 1991 ペルシャ湾ヘ掃海艇派遣

- 1992 国際PKO協力法成立

- 1997 日米の防衛協力のための指針決定

- 2001 テロ対策特別措置法成立

- 2007 防衛庁が防衛省に昇格

- 2015 安全保障関連法案が成立

憲法9条と自衛隊憲法解釈

- 学会…自衛戦争は憲法上OKだが, 9条には「戦力不保持」もある。結局自衛隊は9条違反である(公法研究者の70%、『法律時報』より)

- 政府…自衛隊は自衛のための必要最小限の「実力」にすぎない。「実力」は戦力とは別物なので合憲。(1972年・田中内閣より)

- 国民…自衛隊は憲法9条に違反する組織だと思う。 しかしその存在の必要性は高まってきている。(1997年・新聞世論調査の54%〉

集団的自衛権の禁止

集団的自衛権とは「同盟国への攻撃は、自国の攻撃として援軍を出すこと」を指す。つまり、集団的自衛権の禁止とは、日本では、自国が攻撃されてないにもかかわらず、他の国を助けに行くのは9条違反という立場をとっている。

- 集団的自衛権…同盟関係にある国が攻撃を受 けたとき、自国は攻撃を受けていなくても、その国の防衛活動に参加する権利。

專守防衛

日本は、自国が攻撃されたときに専ら守るのみ、防衛することができます。この「個別的自衛権」に専念する立場を「専守防衛」という。

非核三原則

核兵器を「作らず・持たず・持ち込ませず」と佐藤栄作内閣時に 閣議決定されたこの原則を「非核三原則」という(ただし、この原則は閣議決定されたのち、国会決議でも採択されている)。日本政府、憲法上、防衛用核兵器の保持は可能という立場をとっている。現状では非核三原則を優先させ、保有していない。第二次世界大戦末期、日本の広島・長崎)に世界で初めて原子爆弾が投下された。 日本は唯一の被爆国であり、非核三原則をかかげている。

- 佐藤栄作内閣…1956年、日韓基本条約を締結。1968年、小笠原返還協定に調印し、同年に返還を実現させた。戦後、首相として初めて沖縄を訪問し、1969年に佐藤・ニクソン会談によって沖縄本土復帰を決定、1971年に返還協定を経て翌1972年に返還を実現させた。

武器輸出三原則

「共産圏・国連での禁輸決議国・紛争当事国」への武器輸出は禁止されているのがが武器輸出三原則。

シビリアン=コントロール(文民統制)

シビリアン=コントロール(文民統制)とは、自衛隊を統括する最高責任者は文民、すなわち職業軍人でない者という考え方。つまり現職自衛官ではいけません。軍隊を市民の代表者が統制するという民主主義の原則で、自衛隊法も文民統制を定めています。

庁の主任大臣は内閣総理大臣(各庁の長官はその下で行政事務を管理)、省の主任大臣は各省大臣、自衛隊の最高司令官は、内閣総理大臣のため、従来までの「防衛庁」時代には、同庁の主任大臣も自衛隊の最高司令官も内閣総理大臣だった。

GNP1%枠

毎年度の防衛費は、GNPの1%以内に収めるという原則。防衛予算の目安として、1976年の三木武夫内閣時に設定された。1987年からGNP1% 枠は廃止され、総額明示方式になった。これ以後は、4~5年単位の防衛計画に従って、予算が組まれることになった。事実上GNPの1%を超えた年も出たが、だいたい例年1%以内に収まっている。

海外派兵の禁止

「派兵」とは、武力行使を前提として自衛隊を海外に赴かせることを指す。武力行使をともなわない「派遣」なら可能という解釈がとられている。

PKO(国連平和維持活動)

国際連合は、国際連盟の失敗への反省もあって、世界平和構築のためなら武力行使もいとわない目的で設立されました。よって、国連憲章には、国連軍設置に関する規定も存在している。実際には、冷戦期、米ソが牽制し合った結果、一度も(国連憲章にもとづく正規の)国連軍が組織されることはなかった。

これまで紛争地域に派遣されてたのは、すべてその場限りの寄せ集め軍である非正規の「多国籍軍」か、あるいは国連軍とは性格の違うPKO。

PKOは「中立・非軍事」を原則とする活動で、やる仕事は国連軍とはまったく違った警察活動です。当然、その歴史は古く、冷戦初期の1948年から、地道な活動を開始している。

日本は当初、憲法9条を慎重に守るためにも、PKOには参加しない方針をとっていた。ところが1991年、そうもいかない事態が発生した。湾岸戦争です。イラクのサダム=フセインが石油利権をねらってクウェートに侵攻。冷戦が終わっているからアメリカもソ連も協力。日本だけ何もしないわけにはいかなくなります。

日本は多額の資金協力をした。しかし当時のブッシュ米大統領(父)はこの対応に怒り、日本に「国際貢献」を要求した。つまり「金だけでなく、人もよこせ」ということ。外圧に弱い日本は、仕方なく自衛隊をベルシア湾に派遣し、機雷除去の任務を担当。

今後の要請に備え、急きょ法整備を開始した。これには野党が猛反発したが、最終的には自民党が数の力で押し切り、1992年、ついにPKO協力法が成立したんだ。これで日本もPKO活動に協力できることとなった。

9条との整合性を考えて、平和維持軍 (PKF)への参加を凍結していていましたが、2001年のアメリカ同時多発テロをきっかけに法改正が実現し、今日ではPKF本隊業務への参加も可能となっている。

- カンボジア(PKO協力法にもとづくの派遣先)

- モザンビーク

- ザイール(ルワンダ難民資産のため)

- シリア(ゴラン高原・パレスチナ問題で応)

- 東ティモール

- アフガニスタン

国際人権

- 難民条約…1951年、「難民の地位に関する条約」として採択。難民の生命や自由が脅威にさらされる恐れのある国に難民を送還してはならないとしている。1967年には「難民の地位に関する議定書(難民議定書)」を採択。

- 人種差別撤廃条約…1965年、第20回国際連合総会で採択。あらゆる形態の人種差別をなくすための条約。日本は、1995年に参加した。

- 子どもの権利条約…1989年、国際連合総会で採択。18歳未満の子どもの人権を見直し、国際的に保障されるようにした条約。

- 女性差別撤廃条約…1979年、国際連合総会で採択。すべての性差別を禁止した条約。日本は、1985年に参加し、男女雇用機会均等法を制定した。

難民の地位に関する条約(難民条約・1951年)

難民とは「人種的・宗教的・政治的理由から迫害を受ける恐れがあり、自国の保護を受けられない人」を指す。ただし、経済難民は含まない。難民条約における難民とは、貧困以外の原因で、自国にいると命が危ない人に、あくまで限定されている。

- 内容…自国民と同一の教育・公的扶助。追放・送還の禁止。

- 日本の批准…1981年在日外国人の国民年金加入可に。

- 問題点…日本は難民認定が厳しく、受け入れに消極的。

- 公的扶助…生活保護のこと。

日本は批准以来、社会保障面での国籍要件の撤廃を進めている。難民受け入れには消極的だ。認定待ちの難民を囚人同様に扱うので、何か月も待たせ、住居や就業機会もろくに提供しないのが現状です。 難民問題の国連の窓口になっているのは、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で、緒方貞子さんが、約10年間責任者を務めていた機関。

人種差別撤廃条約(1965年)

この人種差別撤廃条約は「あらゆる形態の人種差別の撤廃をめざす」もので、南アフリカのアパルトヘイトを直接的なきっかけとして成立した。日本はこの条約を1995年に批准した。

子どもの権利条約(1989年)

この子どもの権利条約は、子どもを大人の従属物ではなく、「権利行使の主体」 ととらえた条約。日本も1994年に批准している。

<内容>

- 子ども…18歳未満のすべての者を指す。

- 子どもの意見表明権の保障。

- 子どもの表現, 思想・良心、信教の自由の保障。

- 親による虐待や搾取からの保護。

途上国の子どもは、単なる労働力として、親から奴隷同様に扱われることが多い。

女子差別撤廃条約(1979年)

この女子差別撤廃条約には「締約国の差別撤廃義務」規定がある。日本は 1985年に男女雇用機会均等法を制定したあと、条約を批准した。また、死刑廃止条約(=国際人権規約B規約の第二選択議定書・1989年)は、現在110か国以上が批准しているが、日本・アメリカ・中国・イス ラム世界などは死刑制度容認の世論が強いため、批准していない。

国際社会の諸課題

国際社会が直面している様々な課題について、高校生に向けて要点をまとめます。これらの問題は複雑で相互に関連していますが、理解することは国際的な視野を拡げ、将来の市民としての役割を考える上で重要です。

気候変動

地球温暖化による気候変動が進んでおり、極端な気象や海面上昇などが引き起こされています。国際的な協力が必要な課題であり、温室効果ガスの削減や再生可能エネルギーの利用が求められています。

紛争と難民問題

紛争や内戦が各地で続き、それに伴う難民問題が深刻化しています。国際社会は平和維持活動や人道支援を通じて安定を図り、難民に対する支援を行っています。

貧困と格差

世界的には貧困層が存在し、豊かな国々との経済格差も問題となっています。国際協力によって開発援助が行われ、持続可能な開発目標(SDGs)が掲げられています。

人権侵害

一部の国で人権が侵害されている状況があります。これに対して国際社会は制裁や圧力をかけ、人権の尊重を促進しています。

感染症と公衆衛生

グローバルな規模で感染症が広がり、国際的な公衆衛生の課題が生じています。特に最近では新型コロナウイルスの影響が大きく、国際的な協力が必要とされています。

サイバーセキュリティとデジタル課題

サイバー攻撃やデジタルプライバシーの問題が増加しています。国際社会はサイバーセキュリティの規制や協力を進めています。

核兵器拡散と非核化

核兵器の拡散への懸念があり、非核化の促進が求められています。核兵器を保有する国々との対話や合意が国際的な課題となっています。

国際経済と貿易

国際的な貿易の規制や紛争が経済に影響を与えています。自由な貿易や国際協力により、持続可能な経済成長が重要視されています。

コメント