私立中学入試、高校入試、大学入試で毎年どこかの学校で国語、現代文、小論文の課題文として出題されるといっても過言でない「自分力を高める」(今北純一著)より問題を作成。大学入試小論文「仲のいい友達(親友)の作り方について」です。

【問題】「物理的な出会い」とは「仲良しクラブ」を形成するような偶然の出会いである。そこには表面上の関りしかないので、遊び友達はできても「心の友」は得られない。一方「科学的な出会い」とはお互いの心のありようにかかわる必然的な出会いである。相性が合う、相手の信条を尊重できるなどの要素の総合体を最初に感じ取り、互いに心地よく感じられるような出会いは、双方に新しい自己の発見を与えるため、「心の友」となる。

このような、心の友を作くるためにどうすることが大切か。あなたの考えを述べなさい。

・重要度:普通

・難易度:易しい

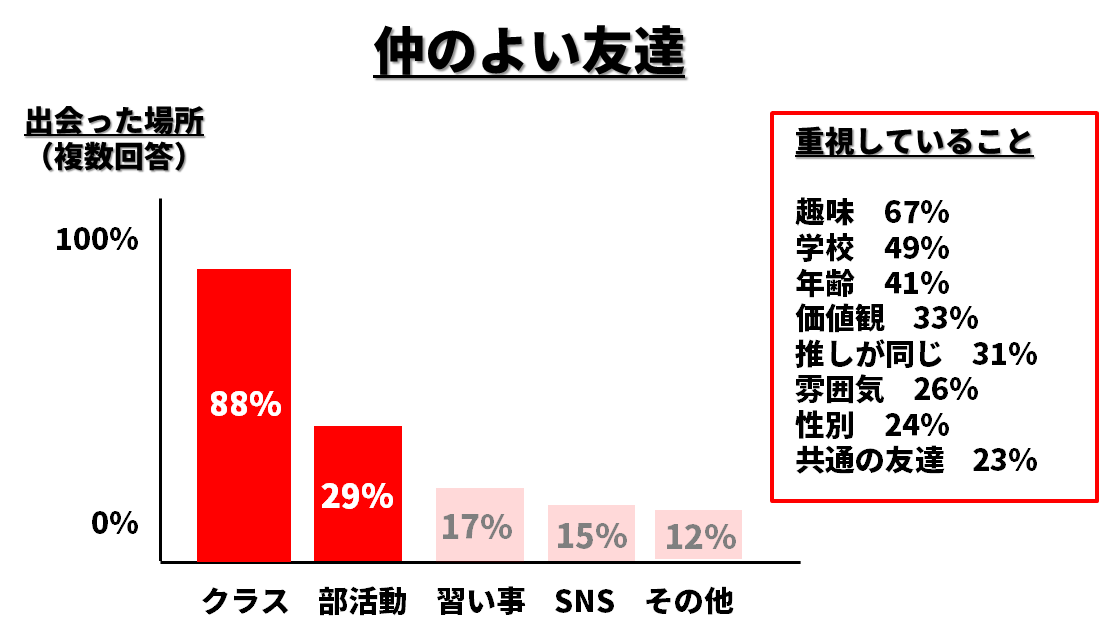

【補足】仲のいい友達についての調査

仲のいい友達(親友)の作り方についての問題

【解答例】筆者は、「心の友」はヒューマン・ケミストリーによって得られ最大の財産になるが、そう簡単にはできない、と述べている。「心の友」を作るためにはたくさんの出会いを通して「自分の世界」を広げることが必要であると私は考える。ここでの「自分の世界」とは、自分の興味、関心事や自分を象徴するもののことである。「自分の世界」を広げることで、様々な分野に興味が湧くので、1つの分野にこだわる人よりも多くの人と交流が生まれる。多くの人と出会えば、その分「心の友」と出会う確率も増えると考えたためである。

たとえば、最近利用者の数が急増しているマッチングアプリでは、年齢や職業に加えて趣味や特技、休日の過ごし方などプロフィールには様々な項目が並んでいる。こんなとき書くことがなく空白だらけの人や、全て同じような回答をする人よりも、多趣味で多方面に強そうな人の方がたくさんの人から興味を持たれるだろう。そして、それだけ多くの出会いを手に入れた人は未来の恋人と「マッチ」する確率も高いということは自明である。

たしかに、自分の興味のある一分野内で「心の友」を作ることもあり得るだろう。しかし、人との出会いは連鎖していくものである。出会った人を通じて新たな世界を知ることができ、それによってまた出会いは増えていく。

以上より、「心の友」を作るには「自分の世界」を広げ、たくさんの人との出会いを増やすことが大切である。

仲のいい友達(親友)の作り方についての講評(抜粋)

一定の評価はもらえる論文です。今回は、敢えて、具体例は、一般論(今の情勢への理解はアピールできているが…)にしたのでしょうか。ここは、自分自身の体験談を交えた方がより説得力は増したように思えます。自身の人柄もアピールできる格好の課題テーマでもありましたし。

【改善点】

例の具体性: マッチングアプリの例は興味深いですが、実際の体験や例を通したほうが説得力は上がります。

論文全体の整合性:「自分の世界」を広げることと、多くの人との出会いを通じて「心の友」を得ることの関連性をもう少し強調すると、論文がより一貫性を持つでしょう。

結びつけの強化:論文の結びつけがもう少し強化されると良いです。最後に、自分の結論を簡潔にまとめ、採点官に何を期待しているのかを強調することで、印象が残りやすくなります。

【参考論文】

型を外した合格者の論文、型通りの合格者の論文も添付しておくので、参考に。

具体例について<再掲>

・日頃から社会で起こっていること(特に自分が志望している学部・学科に関する)に対して、アンテナを張っていることをアピールできる

・自らの体験を記述することで、人柄もアピールできる。

具体例では、実はその人がどういうことに関心を持ち、行動をしているかをチェックできます。内容によっては、以上のようなことを記述できないこともありますが、頭の片隅に置いておきましょう。

コメント