旧石器時代の後は縄文時代になります。縄文土器を使い始めた人々の生活を確認しましょう。

縄文時代

縄文時代になると、旧石器時代とどのような違いが見られるかが今回のポイントになります。まずは、縄文時代とはどういう時代なのかざっくりと確認しましょう。

❶日本列島の形成…完新世になり海面が上昇し日本列島が形成!

❷狩猟採集生活…小型のシカやイノシシを弓矢などで狩猟していた!

❸磨製石器・骨角器の使用…石斧・石槍・石錘・石匙・石皿など

❹縄文土器の使用…厚手で黒褐色の貯蔵・煮炊き用の土器!

❺竪穴住居に居住…半地中式で中央に炉がある!貝塚も発見!

❻原始的な農耕の開始…菜畑遺跡(佐賀)・板付遺跡(福岡)

❼共同墓地に埋葬…副葬品もなく貧富の差はない!

❽交易の存在…広い範囲で黒曜石やひすいが発見!

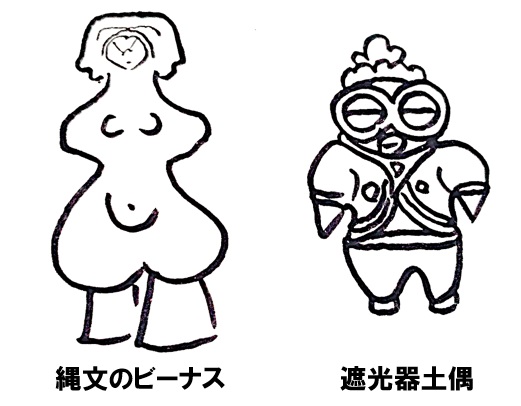

❾アニミズム…土偶や石棒、抜歯、屈葬などの風習

縄文海進で日本列島が形成

縄文時代は、地質学的には完新世で1万年前から、紀元前4世紀ごろの時代になります。打製石器とともに磨製石器の使用も始まり、温暖化が進んだ時代というのがポイント。温暖化によって、海面が上昇し(縄文海進)、現在の日本列島が形成されます。

また、温暖化によってオオツノシカなどの大型動物は減少し、小型動物に代わられる。寒いところの動物は大きく、暖かいところの動物は小さくなる傾向があります。これをベルクマンの法則といいます。

植生の形成も進みます。北の地方は針葉樹林、東日本はブナやミズナラなどの落葉広葉樹、西日本はシイ、カシ、タブなどの照葉樹林が形成されます。木の実が沢山食べられるようになります。

海面が上昇したことで、遠洋航海の技術も発達しました。各地で丸木舟が見つかっているのはそのためだと考えられています。

弓矢の出現

動物が小型化したことで、素早い獲物をしとめるために弓矢の使用が始まります。そこで、弓矢の先につける石鏃(せきぞく)が発達します。石鏃には打製石器のものと磨きをかけた磨製石器であるものの両方があります。

縄文時代は、磨製石器の使用で有名ですが、磨製石器と打製石器の両方が使われていることに注意しましょう。

磨製石器・骨角器の使用

磨製石器は、表面を磨いてなめらかにしたものです。次の磨製石器を覚えておきましょう。

- 石鏃(せきぞく)…弓矢の先端につける石器

- 石匙(せきひ)…皮を剥ぐなどに使用したスプーン型の石器

- 石皿(いしざら)…木の実などをつぶすための石の皿

- 石錘(せきすい)…網を沈めるためのおもりの役割

磨製石器の他にも、動物の骨などを使用した骨角器の使用も始まります。魚を釣るための釣針(つりばり)、突き刺すための銛(もり)などがこれにあたります。

縄文土器と時代区分

縄文時代には、縄文土器という低温で焼かれた厚手で黒褐色の土器の使用が始まります。貯蔵や煮炊きに使用したと考えられています。この縄文土器のようすから、縄文時代は次の6つの時代に区分されます。

- 草創期…無紋土器、隆起線紋土器、爪形文土器

- 早期…尖底深鉢土器

- 前期…縄目が鮮明な土器

- 中期…火炎土器

- 後期…注口土器

- 晩期…亀ヶ岡式土器

草創期の土器には、縄文はまだ見られません。早期以降に縄文が見られるようになります。縄文土器と弥生土器の違いも確認しましょう。

- 縄文土器…低温・黒褐色・厚手・もろい

- 弥生土器…高温・赤褐色・薄手・固い

縄文時代の住居「竪穴住居」と貝塚

旧石器時代の人々は移動式のテントや洞穴に住んでいましたが、縄文人は竪穴住居に住むようになります。この時期の竪穴住居は半地中式になっていて中央に炉(ろ)が設けてあるのが特徴です。

ごみ捨て場は貝塚といいます。広場を取り囲むように環状、あるいは馬蹄形(U字形)に広がっている環状貝塚、馬蹄形貝塚なども多くみられます。当時の人々の生活のようすを示す遺跡として、次の7つの遺跡は重要です。

- 加曽利貝塚(千葉)…大規模な環状貝塚と馬蹄形貝塚がみられる

- 大森貝塚(東京)…モース(アメリカ人動物学者)が発見。考古学発祥の地

- 亀ヶ岡遺跡(青森)…遮光器土偶(しゃこうき)、亀ヶ岡式土器など高度な文化

- 三内丸山遺跡(青森)…縄文前期~中期の巨大な集落、栗など原始的な農耕

- 大湯環状列石(秋田)…環状集落。太陽の運行を意識していた

- 尖石遺跡(長野)…「縄文のビーナス」が発掘、黒曜石の産地

- 夏島貝塚(神奈川)…最古級の貝塚、縄文土器研究の基準

大森貝塚は超有名ですね。ここで縄目の模様がついた土器が発見されました。その他にも様々な土器や骨角器、人骨なども発見されています。

原始的な農耕の開始

縄文時代の人々は、基本的に自然にあるものを狩猟採集して生活していました。しかし縄文晩期になると、米づくりがスタートします。水田跡が発掘された遺跡として、次の2つの遺跡を覚えましょう・

- 菜畑遺跡(佐賀)

- 板付遺跡(福岡)

交易の存在も確認

縄文人はかなり広い範囲で交易を行っていたこともわかっています。それを示すものが黒曜石とひすい(硬玉)とサヌカイト(讃岐石)です。黒曜石はガラス質の岩石で、薄く剥がすとナイフのような切れ味が出ます。弓矢の先の石鏃として利用されます。ひすい(硬玉)はアクセサリーとして、サヌカイトは石器の材料として利用されました。

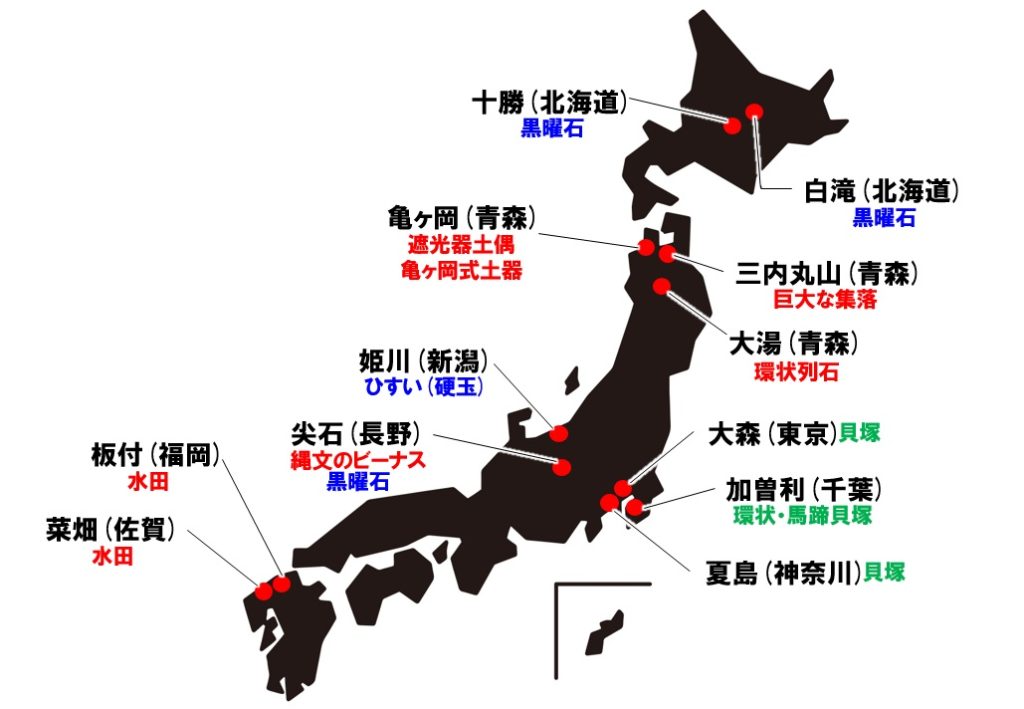

これらは、産出地が特定できており、それが広い範囲で見つかっているので、物々交換的な交易があったのではないかと推測されています。有名な産出地として次のものを覚えておきましょう。

- 黒曜石…白滝(北海道)・十勝(北海道)・和田峠(長野)・尖石(長野)

- ひすい(硬玉)…姫川流域(新潟)

- サヌカイト(讃岐石)…二上山(大阪・奈良の県境)

アニミズムと埋葬方法

縄文時代の人々の信仰をアニミズム(精霊信仰)といいます。万物に霊の存在を信じており、呪術の発達がされました。土偶は、女性をかたどったものが多いため、多産や豊作を祈ったのではないかといわれています。石棒は男性の生殖器を模した石の棒で、これも土偶と同じような意味を持ちます。

他にも呪術的なものとして、歯を抜く抜歯の風習や、歯をフォークのように削る叉状研歯なども確認されています。

縄文時代のお墓は、共同墓地でまだ身分の差がないことが確認できます。埋葬方法は屈葬(くっそう)といわれる方法で、死者を折りたたんで埋葬する風習があったようです。

縄文時代の遺跡

最後に、縄文時代で覚えておくべき遺跡を地図で確認しておきましょう。

【練習問題】縄文時代

次の( )に適する語を入れよ。

(1)地球の温暖化が進み、約1万2千年前に日本列島が形成された。現在に至るまでを( ① )と呼んでいる。動物は小型化し、その狩猟のため( ② )の使用が始まった。

(2)縄文時代には、木を切る石斧や動物の皮を剥ぐための( ① )などさまざまな( ② )石器が出現した。また、木の実の貯蔵や煮炊きのための( ③ )の使用も開始された。

(3)縄文土器は、その形態から( ① )期、早期、前期、中期、後期、晩期に分類される。中期には大型で派手な模様の( ② )土器、後期には注ぎ口がついた( ③ )土器、晩期には青森県で発掘された高度な模様がついた( ④ )土器がある。

(4)縄文時代には、漁労のために網や、それを沈めるための( ① )、遠洋航海するための( ② )、釣針などに( ③ )が使用された。

(5)縄文人は、( ① )住居を環状に並べた集落に一定期間定住し、ゴミは( ② )に捨てた。大規模な集落の遺跡としては、青森県の( ③ )遺跡が有名である。

(6)縄文時代晩期には稲作が開始された。福岡県の( ① )遺跡、佐賀県の( ② )遺跡には水田の跡が残されている。

(7)縄文時代には、広い範囲で交易が行われていたことも分かっている。長野県( ① )産の黒曜石や、新潟県姫川産の( ② )の広範な分布がそれを証明している。

(8)縄文時代には貧富の差がなく、死者は共同墓地に( ① )された。厳しい自然環境の中、人々は自然に宿る精霊に祈り、様々な( ② )的な儀式を行った。そうした例に女性を示す( ③ )や男性的な( ④ )、成人の儀式として行われた( ⑤ )などがある。

土器と土偶がつくられた時代の信仰について述べた文として誤っているものを、下の①~④のうちから一つ選べ。

①この時代の人々は、あらゆる自然物・自然現象に精霊が宿ると考えた。

②土偶は、完全な形で出土することは少ない。

③土偶が墳丘に並べられたのは、死者の霊を安らかにするためと考えられている。

④土偶は女性を形どったものが多く、繁殖や生命力を祈ったものと考えられる。

【解答】縄文時代の練習問題

次の( )に適する語を入れよ。

(1)地球の温暖化が進み、約1万2千年前に日本列島が形成された。現在に至るまでを(①完新世)と呼んでいる。動物は小型化し、その狩猟のため(②弓矢)の使用が始まった。

(2)縄文時代には、木を切る石斧や動物の皮を剥ぐための(①石匙)などさまざまな(②磨製)石器が出現した。また、木の実の貯蔵や煮炊きのための(③縄文土器)の使用も開始された。

(3)縄文土器は、その形態から(①草創)期、早期、前期、中期、後期、晩期に分類される。中期には大型で派手な模様の(②火炎)土器、後期には注ぎ口がついた(③注口)土器、晩期には青森県で発掘された高度な模様がついた(④亀ヶ岡式)土器がある。

(4)縄文時代には、漁労のために網や、それを沈めるための(①石錘)、遠洋航海するための(②丸木舟)、釣針などに(③骨角器)が使用された。

(5)縄文人は、(①竪穴)住居を環状に並べた集落に一定期間定住し、ゴミは(②貝塚)に捨てた。大規模な集落の遺跡としては、青森県の(③三内丸山)遺跡が有名である。

(6)縄文時代晩期には稲作が開始された。福岡県の(①板付)遺跡、佐賀県の(②菜畑)遺跡には水田の跡が残されている。

(7)縄文時代には、広い範囲で交易が行われていたことも分かっている。長野県(①和田峠)産の黒曜石や、新潟県姫川産の(②ひすい(硬玉))の広範な分布がそれを証明している。

(8)縄文時代には貧富の差がなく、死者は共同墓地に(①屈葬)された。厳しい自然環境の中、人々は自然に宿る精霊に祈り、様々な(②アニミズム)的な儀式を行った。そうした例に女性を示す(③土偶)や男性的な(④石棒)、成人の儀式として行われた(⑤抜歯)などがある。

土器と土偶がつくられた時代の信仰について述べた文として誤っているものを、下の①~④のうちから一つ選べ。

①この時代の人々は、あらゆる自然物・自然現象に精霊が宿ると考えた。

②土偶は、完全な形で出土することは少ない。

③土偶が墳丘に並べられたのは、死者の霊を安らかにするためと考えられている。

④土偶は女性を形どったものが多く、繁殖や生命力を祈ったものと考えられる。

答え③ 古墳時代の埴輪に関する記述である。土偶は多産や豊作を祈ったものである。

コメント