【高校地理】オセアニア州の入試に出るところまとめです。

オーストラリア

オーストラリア

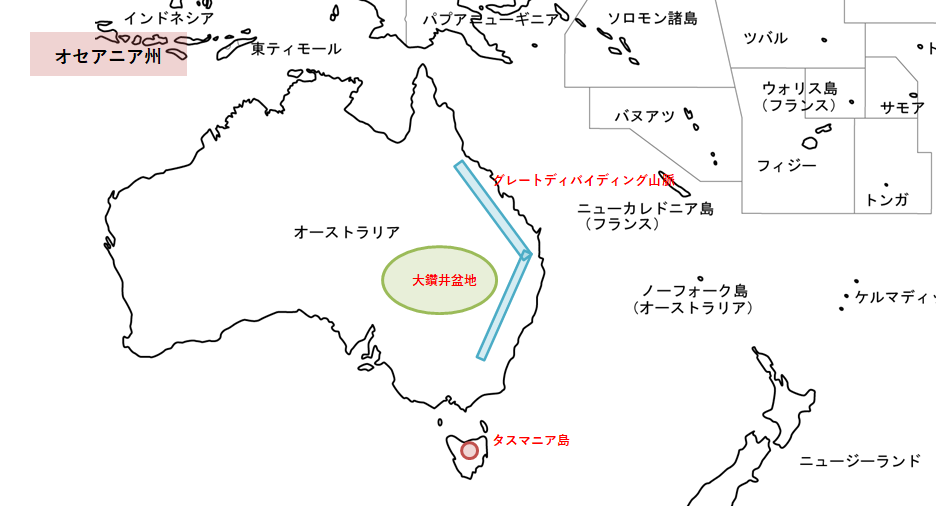

大陸と呼ばれる陸地のなかで、オーストラリア大陸は最も小さい。しかも通年、大陸中央部には、中緯度高圧帯の高気圧が居すわって、砂漠が広がっているので、人が居住する領域はさらに狭小である。

植民地時代の初期には、海岸に近い湿潤な地域を中心に自給的農業が営まれていたが、1796年に導入されたメリノ種の羊が、南東部海岸地方で飼育され、牧羊が始まった。その後、移民が東部山地を越えて内陸に進出し、マーレー川・ダーリング川流域に大規模な牧場を開いてからは、イギリス向けの羊毛の輸出増大とあいまって急速に発展をとげた。

羊の飼育

羊は国民一人当たり10頭以上も飼育しており、クイーンズランド州を中心として、年降水量200~750mmの地域で飼育されている。内陸の中心的な牧羊地域は大鑽井盆地、マーレー・ダーリング盆地で、掘り抜き井戸による豊富な水が羊の飲料水となっている。牧場の面積は、内陸盆地では数十万ヘクタールに達するものもある。一牧場当たり約5000頭の羊が主に、家族の労働力で飼育される。羊の毛刈りの作業は、剪毛団と呼ばれる専門の業者が年に1回行なう。羊ほどは目立たないが、東部から北部にかけて飼育される肉牛も人口以上に多く、大都市周辺の乳製品とともに世界へ輸出され、日本への重要な輸出品となっている。

農産物

チーズは 輸送に時間がかかるため、大企業によるプロセスチーズ生産が中心で、生チーズはフランスから航空機で輸入されるほどであるまた、機械化された小麦栽培が南東部・南西部の大農場で行なわれ、その輸出量はアメリカ合衆国・カナダ・フランスについで多い。世界的に大きな比重を持つ農産物は、ほかにワインが挙げられる。19世紀に導入されてから、おもに南東部から南西部にかけて、比較的温暖な気候の地域で栽培され、世界第4位の輸出国になっている。北半球の主要産出国と季節が逆転するため、6月頃に出荷されるオーストラリアンサマーヌーヴォなど、比較的若い熟成のワインが有名である。

地域開発と鉱工業

オーストラリア農業の最大の課題は、水資源の不足である。内陸は年降水量が500mmの地域が広く、灌漑用水が確保されなければ、安定した農業を営むことが難しい。連邦政府は、1949年にスノーウィ・マウンテンズ計画を立て、水力発電を行なうとともに、マーレー川流域の耕地に大量の灌漑用水を供給する事業を実施してきた。

ニューサウスウェールズ州南部のスノーウィ山地は、オーストラリアで最も高く、降雪がある。開発事業は、この山地の降水のうち、東斜面を流れるスノーウィ川上流の水を西斜面のマーレー・マランビジー川に落とそうとするものである。山地内にダム17、発電所9カ所をつくり、ダムを導水トンネルで結び、水の有効利用をはかっている。

- 石炭…グレートディバイディング山脈の東側で多く産出。

- 鉄鉱石…西部のビルバラ地区とその周辺で産出。

- ボーキサイト…南西部と北部で算出。

- 鉛・亜鉛・銅…主に内陸部で算出輸送方法は、鉄鉱石や石炭は鉄道で港、港から日本などへ輸送。また。石油・天然ガスはパイプラインで大都市へ送られます。

ニュージーランドの概要

ニュージーランドは、オセアニアのなかでは大陸となっているオーストラリアを除けば、比較的大きな島国と呼ぶこともできるが、人口わずか400万人余りの小国である。

ニュージーランドの地形

日本と同様に、火山・地震・温泉が多い。しかし、日本より高緯度にあるため、南島では気温がやや低く、南アルプス山脈には氷河があり、海岸ではフィヨルドがみられる。ここでは、西からの偏西風が山地に豊富な雪をもたらすからである。

- フィヨルド…スカンディナビア半島のノルウェー沿岸などでみられる、氷河によってけずられてできた複雑な海岸地形

人口密度が低く、草地が広く、人口より羊の頭数が多い国と呼ばれるように、羊を中心とした牧畜が盛んで、国民一人当たりの羊の数は20頭、オーストラリアの2倍である。羊毛だけでなく、肉用にもなるロムニー種が3分の2以上を占め、経営規模は大きく、農民一人当たりの収益は世界一高い。

- 企業的牧畜…粗放的牧畜ともいう。広大な牧場における放牧に特域がある。やや降水の多いところでは肉生が飼育され、ブラジルやオーストラリア北東岸などが該当。牧牛がさかんになった背景には、大消費地であるヨーロッパへの肉類輸送を可能とした冷凍船の就航という条件があった

ニュージーランドの社会

ニュージーランドは、最も完備した福祉国家である。働く意志と能力のあるものには、すべて仕事が与えられ、最低賃金が保障されている。そのほか、早くも19世紀の終わりから、世界に先駆けて女性参政権を与えられ、65歳以上の高齢者に対する無拠出(税金でまかなうこと)の年金制が実施されている。このような保障のもとに、国民は高い生活水準を保ち、医療は保険でまかなわれるので無料である。ニュージーランド人は、貧富の差の小さい社会をつくり上げている。しかし、1974年にイギリスがEUに加盟したために、イギリス連邦の市場を失い、引き続いて起こった石油ショックによって不況に見まわれ、ニュージーランドはインフレーションと増税にあえぐことになった。福祉政策の修正が検討されている。

- EU(欧州連合)…1993年にECより改組。その後東欧諸国へ拡大。経済だけでなく、司法制度や安全保障の枠組みを備えた超国家的統合体を目指す。2013年7月、28か国が加盟。

- 石油危機(オイルショック)…第4次中東戦争をきっかけに石油価格が上昇し、先進国不況に陥った。日本は、いち早く不況から抜け出し経済大国となる。

- インフレーション(インフレ)…物価が持続的に上昇すること。貨幣価値の下落であり、貨幣による購買力が低下する。

ニュージーランドの先住民

オーストラリアと兄弟のような国とも言われるが、先住民と入植者との関係は異なっている。ここには、ハワイ・タヒチ・トンガなどと同じポリネシア系のマオリ人が部族社会を形成し、19世紀にイギリスとワイタンギ条約を結び、現在はマオリ語も英語と並ぶ公用語となっている。

コメント